L’Opéra Royal et plusieurs autres lieux du Château de Versailles (Salon d’Hercule, Salle des Croisades, Chapelle Royale… et même le petit théâtre de la Reine au Trianon) proposent de nombreux concerts et spectacles prometteurs en juin puis juillet 2025. Tous les genres sont représentés : musique sacrée à la Chapelle Royale, opéra, musique instrumentale, divertissement, « Carnaval baroque », … outre les ensembles invités (Les fabuleux Épopées emmenés, électrisés par Stéphane Fuget, Le Poème Harmonique, Les Talens Lyriques,…), Château de Versailles Spectacle affiche surtout ses propres équipes artistiques dont entre autres, son pétillant et vivifiant Orchestre de l’Opéra Royal…

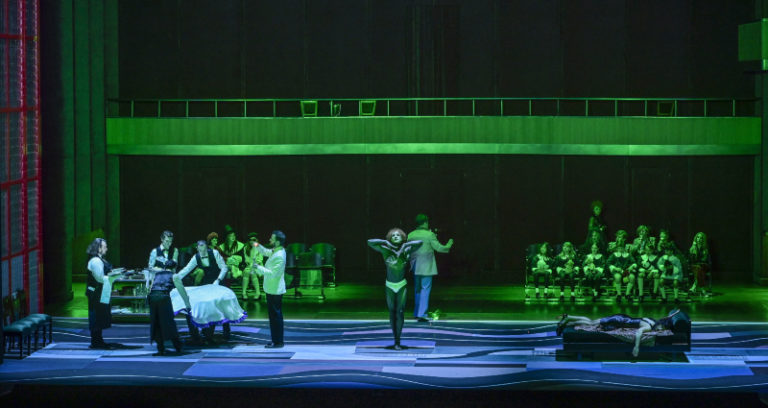

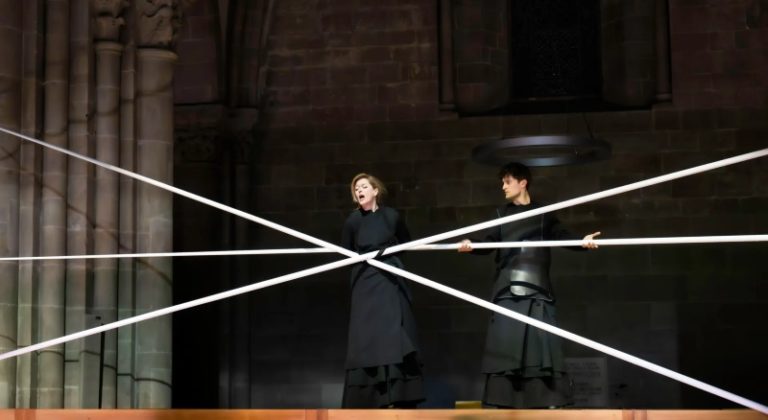

En voici les temps forts : au total 7 événements en juin, 2 en juillet prochains : Bach par Gardiner, les opéras baroques spectaculaires (et non moins psychologiques) tels Proserpine de Lully, La Morte d’Orfeo de Landi ; les vertiges purement orchestraux de Vivaldi et Guido, les élans ciselés du prodige préromantique, Jadin mis en perspective avec son ainé Mozart,… sans omettre un début d’été volontiers VIVALDIEN, avec 2 programmes non des moindres dans entre autres sites magiciens, l’écrin réservé, méconnu et très confidentiel du Petit Théâtre de la Reine (5 et 6 juillet – cf photo ci contre), scène édifiée pour Marie-Antoinette en son domaine de Trianon, pour les représentations de sa troupe aristocratique :…

En voici les temps forts : au total 7 événements en juin, 2 en juillet prochains : Bach par Gardiner, les opéras baroques spectaculaires (et non moins psychologiques) tels Proserpine de Lully, La Morte d’Orfeo de Landi ; les vertiges purement orchestraux de Vivaldi et Guido, les élans ciselés du prodige préromantique, Jadin mis en perspective avec son ainé Mozart,… sans omettre un début d’été volontiers VIVALDIEN, avec 2 programmes non des moindres dans entre autres sites magiciens, l’écrin réservé, méconnu et très confidentiel du Petit Théâtre de la Reine (5 et 6 juillet – cf photo ci contre), scène édifiée pour Marie-Antoinette en son domaine de Trianon, pour les représentations de sa troupe aristocratique :…

7 spectacles événements de juin 2025

10 et 11 juin 2025

Chapelle Royale

Cantates de JS BACH par John Eliot Gardiner

John Eliot Gardiner poursuit une profonde et pertinente interrogation de la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach ; il en réalise une somptueuse et très fraternelle immersion dans les cantates, avec un parti pris identique à celui qu’il avait pris lors de son intégrale donnée à l’occasion du 250e anniversaire de la mort du compositeur : le maestro suit le calendrier liturgique plutôt que l’ordre chronologique.

10 juin, 20h : Cantates pour le Dimanche « Jubilate »

11 juin, 20h : Cantates pour le 16è Dimanche

Après le dimanche de la Trinité

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/

Les 12, 13, 14 juin 2025

Opéra Royal

JUNIOR BALLET de l’Opéra National de Paris

En 1713, Louis XIV créait l’École de Danse de l’Académie Royale de musique : la chorégraphie était si importante dans les spectacles de la cour comme de la ville qu’il fallait bien une institution pour en porter formation et transmission. Trois siècles plus tard, le Ballet de l’Opéra national de Paris crée son Junior Ballet, qui fait sa première halte à l’Opéra Royal du château de Versailles. Composé de 18 danseurs recrutés sur concours international pour leur donner toutes les armes qui permettront le développement de leur talent, le Junior Ballet naît en 2024. Et à l’aune de l’extraordinaire réputation du Ballet de l’Opéra national de Paris, il promet des surprises, des découvertes, des talents exceptionnels voire mémorables… Au programme : ballets de Béjart, Balanchine, López Ochoa, Martinez…

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/junior-ballet-de-lopera-de-paris/

15 juin 2025

Opéra Royal

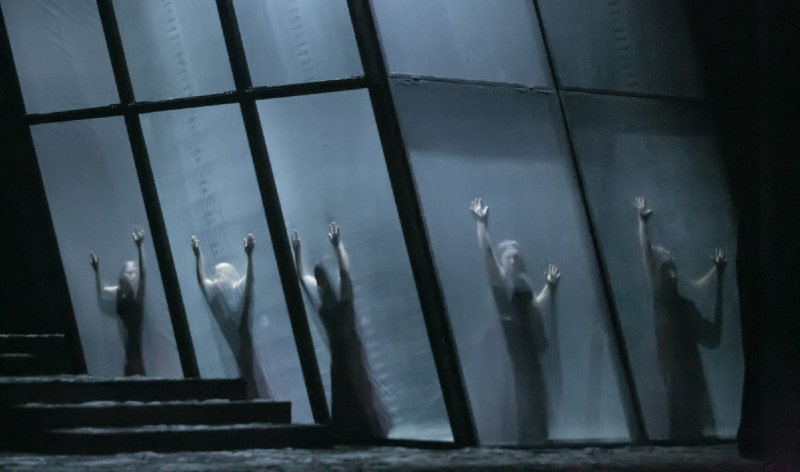

LULLY : Proserpine (1680)

Créée avec succès en 1680 à la Cour de Saint-Germain-en-Laye, Proserpine marque le retour du duo Quinault et Lully, (interdit après leur scandaleuse Isis de 1677). D’après les Métamorphoses d’Ovide, le livret de la tragédie lyrique en cinq actes se concentre sur Cérès, mère dévastée de Proserpine, laquelle a été enlevée par Pluton, dieu des enfers, qui souhaite l’épouser. La création de l’œuvre coïncide avec l’annonce du mariage entre Marie-Anne de Bavière et le Grand Dauphin, unique fils légitime de Louis XIV : Proserpine qui doit épouser un homme qu’elle n’a pas choisi, afin de devenir la reine des Enfers où elle trouvera finalement l’amour, évoque la future Dauphine de France. Quand Cérès, délaissée par Jupiter, rappelle la Marquise de Montespan, alors négligée par Louis XIV pour Madame de Ludres. Avec dans les rôles de la mère et de sa fille : Véronique Gens (Cérès), Marie Lys (Proserpine), Jean-Sébastien Bou…Chœur de chambre de Namur, Les Talens Lyriques (Christophe Rousset, direction)

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/lully-proserpine/

18 juin 2025

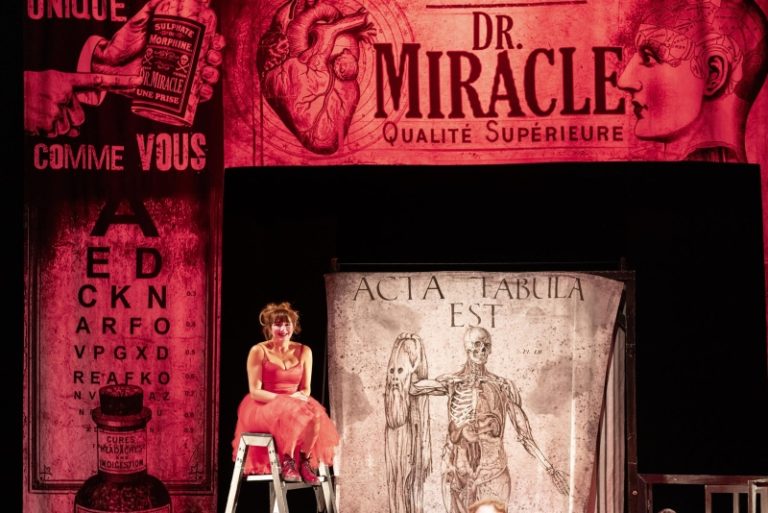

LANDI : La morte d’Orfeo

Salon d’Hercule, 21h

Stéphane Fuget et ses formidables Épopées, poursuivent l’exploration des premiers opéras italiens. Dans la continuité de l’Orfeo de Monteverdi, 1607 qu’il sont joué et enregistré), La Morte d’Orfeo (1619) de Stefano Landi met en musique le retour du héros après son échec à ramener Euridice sur terre. Tout à sa douleur, Orfeo renonce aux joies terrestres. Dionysos s’en offusque, et le livre à la furie des Bacchantes : il meurt déchiqueté sous leurs coups. Sculptant le verbe autant que les nuances instrumentales, Stéphane Fuget prodigue vertiges et sentiments au service d’une dynamique émotionnelle, puissante et contrastées, à la manière des clairs-obscurs du peinture Caravage… Avec Juan Sancho, Hasnaa Bennani, Paul Figuier… Concert enregistré pour un prochain cd paraître au label Château de Versailles Spectacles.

Découvrir la boutique cd et dvd de Château de Versailles Spectacles : https://www.operaroyal-versailles.fr/articles/label-discographique-boutique-en-ligne/?swcfpc=1

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/landi-la-morte-dorfeo/

LIRE aussi notre présentation de la production de La Morte d’Orfeo de Stefano Landi par Les Épopées et Stéphane Fuget : https://www.classiquenews.com/les-epopees-chateau-de-versailles-salon-dhercule-mercredi-18-juin-2025-landi-la-morte-dorfeo-juan-sancho-hasnaa-bennani-les-epopees-stephane-fuget-direction/

Les 19, 20, 21 juin 2025

Le CARNAVAL BAROQUE

Production phare du Poème Harmonique… au carrefour de la musique baroque et des arts du cirque, ce Carnaval raconte une journée de fête à Rome. D’un festin pittoresque à un théâtre de rue en passant par une chasse à l’homme le long des ruelles, chanteurs et acrobates nous enchantent au fil des danses et des chansons populaires. LIRE aussi notre critique du spectacle Le CARNAVAL BAROQUE (Opéra de Rennes, déc 2024) : https://www.classiquenews.com/critique-opera-rennes-opera-le-2-janvier-2024-le-carnaval-le-poeme-harmonique-vincent-dumestre/

Infos & réservations : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/le-carnaval-baroque/

Le 23 juin 2025

Grande salle des Croisades

MOZART / JADIN : Concertos pour pianoforte

Les génies meurent souvent trop jeunes : si l’autrichien Mozart (1756-1791) décède à 35 ans, quasiment au même âge que Marie-Antoinette (1755-1793), le versaillais Hyacinthe Jadin (1776-1800) disparait lui à 24 ans, vaincu par la tuberculose. Virtuose du piano et compositeur inspiré pour son instrument, il laisse de nombreuses sonates et trois concertos, fugaces témoignages de son immense talent à peine éclos, et d’un magnifique préromantisme. Le voici confronté aux œuvres de son aîné Mozart, unis dans la précocité des œuvres comme de leur disparition. Orchestre de l’Opéra Royal, Justin Taylor (pianoforte et direction).

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/mozart-jadin-concertos-pour-pianoforte/

Concert enregistré pour un prochain cd paraître au label Château de Versailles Spectacles.

Découvrir la boutique cd et dvd de Château de Versailles Spectacles : https://www.operaroyal-versailles.fr/articles/label-discographique-boutique-en-ligne/?swcfpc=1

Le 30 juin 2025

Salon d’Hercule

JS BACH : Concertos pour 1,2,3 violon(s)

Pour ce concert exceptionnel autour des fameux concertos pour violons de Bach, le violoniste Théotime Langlois de Swarte, dirige l’Orchestre de l’Opéra Royal. Il est par ailleurs le premier violoniste baroque à avoir été nommé aux Victoires de la Musique Classique (2020), récompensant ainsi son travail avec plusieurs ensembles baroques, tels que Les Arts Florissants. Au programme : Concertos pour un, deux et trois violons de Bach, chefs-d’œuvre du genre et du baroque tardif qui, alliant virtuosité et chant expressif, rendent hommage au compositeur allemand. Âgé de trente-deux ans, Bach est le maître de musique de la Cour de Köthen, qu’il fait briller de la plus splendide musique instrumentale. Disposant d’un orchestre aux solistes virtuoses, il compose ses concertos de violon(s) pour éblouir le Prince qu’il sert … Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/bach-concertos-pour-1-2-3-violons/

JUILLET 2025

UN ÉTÉ VIVALDIEN…. La Sérénissima à Versailles… 2 productions sont à l’affiche, dans 2 sites parmi les plus enchanteurs du Château de Versailles, le Petit théâtre de la Reine (miraculeusement préservé pendant la Révolution) et évidemment l’Opéra Royal et ses ors néo classiques…

Les 5 et 6 juillet 2025

Petit Théâtre de la Reine

VIVALDI : LA SENNA FESTEGGIANTE

Les œuvres de Vivaldi illustrent les rapports très riches entre Venise et Versailles, qui se matérialisent par le dessin du Grand Canal, de la flottille de la Petite Venise jusqu’aux miroirs de la Galerie des Glaces. Ses fameuses Quatre Saisons furent beaucoup jouées à Paris et son œuvre La Senna festeggiante fut conçue pour célébrer Louis XV. Cette commande de l’ambassadeur de France à Venise honorait le mariage du roi Louis XV avec Marie Leszczynska en 1725. Le jeune roi avait quinze ans, son épouse vingt-deux. Cette grande Sérénade en deux parties, au format d’un petit opéra, réuni la Vertu et l’Âge d’Or sur les rives de la Seine en fête. La gloire du roi de France en est allégoriquement magnifiée par une musique colorée, vivante, somptueuse et virtuose. Avec entre autres, la soprano éblouissante Franciana Nogues (l’Âge d’or), Orchestre de l’Opéra Royal (Gaétan Jarry, direction)

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/vivaldi-la-senna-festeggiante/

Les 12 et 14 juillet 2025

Opéra Royal

VIVALDI / GUIDO : Les Quatre Saisons

Orchestre de l’Opéra Royal (Stefan Plewniak, direction)

Si Guido reste un musicien mystérieux, c’est par manque d’archives. Né vers 1675, il est répertorié dans l’effectif des étudiants en violon du Conservatorio della Pietà dei Turchini, à Naples, puis dans celui des musiciens de La Chapelle Royale, jusqu’en 1702. C’est alors qu’il part pour Paris et entre au service du duc Philippe d’Orléans, futur Régent de France et grand mélomane, dont il deviendra Maître de la Musique. Il côtoie ainsi Morin, Gervais, Forqueray, et contribue à faire connaître la musique italienne en France. Il entre également dans le cercle du financier Pierre Crozat, chez lequel il donne des concerts entre 1714 et 1726, y rejoignant notamment Watteau ou le banquier Law. Dans ce programme très habilement conçu qui alterne pièces de Vivaldi et de Guido, les instrumentistes de l’Opéra Royal de Versailles dévoile le tempérament suractif, surexpressif de Guido, qui aurait inspiré à Vivaldi, ses propres saisons. Révélation spectaculaire (la musique de ce programme orchestral est aussi la partition du ballet Les saisons de Thierry Malandain qui a construit sa chorégraphie pour l’Opéra Royal)… LIRE aussi notre critique des Saisons, nouveau ballet de Thierry Malandain, création à l’Opéra Royal de Versailles (déc 2023) : https://www.classiquenews.com/critique-danse-versailles-opera-royal-le-15-decembre-2023-thierry-malandain-les-saisons-musiques-vivaldi-guido-orchestre-de-lopera-royal-de-versailles-stefan-plewniak-directio/

Réservez vos places : https://www.operaroyal-versailles.fr/event/vivaldi-guido-les-quatre-saisons/

Programme : Antonio Vivaldi (1678-1741) : Primavera : Allegro – Largo – Allegro. Giovanni Guido (1675-1729) : Le Printemps : Le temps vole – Chaque saison s’enfuit – Les ruisseaux – Muzete – Danse des Bergers… L’Este : L’air s’enflamme – Zéphire desparoit – Chant des Coucous – Vole à notre secours O ! Cérès adorable – Un violent orage…

TOUTES LES INFOS sur le site de Château de Versailles Spectacles :

https://www.operaroyal-versailles.fr/

Infos & réservations :

https://www.operaroyal-versailles.fr/event/junior-ballet-de-lopera-de-paris/

L’Opéra royal de Versailles © Olivier Houeix / Château de Versailles Spectacles

_________________________________