Saint-Étienne et son vaste plateau nous régalent de production en production… La salle du Grand Théâtre Massenet offre une disposition idéale pour l’opéra, avec une fosse parfaitement configurée, permettant de détailler le chant orchestral sans rien perdre des voix sur le plateau ; ce soir le montre à nouveau : équilibre délectable voire jouissif sous la baguette fluide et nerveuse de l’excellent maestro qui est aussi le chef principal de l’Orchestre maison (Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire) : Giuseppe Grazioli.

Après un Samson et Dalila, le mois dernier (mai 2025) plutôt convaincant dans la mise en scène d’Immo Karaman (et sous la baguette du non moins excellent chef Guillaume Tourniaire), c’est l’opéra en allemand que Mozart compose pour la Cour viennoise (à l‘été 1782) qui investit ce soir (pour sa 3è et dernière représentation) l’espace stéphanois dans un spectacle imaginé par Jean-Christophe Mast.

Cet Enlèvement au sérail convainc par sa vivacité comique et sa justesse émotionnelle, soulignant combien Mozart réussit l’équilibre savoureux entre célébration de l’amour et joutes facétieuses. La profondeur y fusionne avec les saillies burlesques parfois parodiques.

À ce titre, la production nous offre des airs peu joués qui participent des deux registres. Ainsi l’air pour ténor du dernier acte, soulignant la puissance de l’amour, un moment de pure effusion tendre dont Mozart a le secret ; comme auparavant, le duo bouffon Osmin et Pedrillo où le premier succombe à la tentation de l’alcool grâce au stratagème du second travesti en… soubrette [Blondchen] : séquence de pur théâtre cocasse, très bien enlevé par la finesse des deux acteurs, de surcroît très bons chanteurs.

Pétillant, élégant… L’Enlèvement au Sérail

triomphe à Saint-Étienne

Outre l’élégance et la légèreté des décors [réalisés in loco], c’est la saisissante vivacité générale du spectacle « alla turca « , qui séduit de bout en bout : une nervosité trépidante qui vient de la fosse sous la baguette du maestro Giuseppe Grazioli, très fin mozartien, véritable fédérateur, précis et ciselé dans l’urgence et la délicatesse, soucieux des équilibres, dévoilant avec une grande justesse un Mozart qui touche, s’amuse, et séduit par une subtilité instrumentale, laquelle se déploie en particulier dans les airs de Konstanze ; le maestro s’appuie sur le ruban des cordes, continument allègre, articulé, conquérant, portant cet esprit bouffon qui associé à l’action dramatique proprement dite, riche en affrontements réguliers, porte la marque du génie mozartien. L’inventivité permanente de la partition conduisit d’ailleurs l’Empereur Joseph II à reprocher au compositeur, d’y avoir mis « trop de notes ».

Et pourtant dans cet « turquerie » décorative, vision de l’Europe des Lumières sur un autre monde, la violence comme la cruauté barbare sont clairement exprimées en particulier à travers le personnage d’Osmin qui concentre la haine viscérale contre tout étranger, en particulier l’occidental et plus encore la fantaisie anglaise aussi délurée que peut l’être ici le personnage de Blondchen…

La condition des femmes est aussi clairement dénoncée : beautés convoitées dont les orientaux pensent pouvoir acheter l’amour, comme une marchandise. C’est ce que défend le rôle parlé du sultan Selim Bassa (avant que la fin en un revirement théâtral, ne lui rende tous les honneurs…).

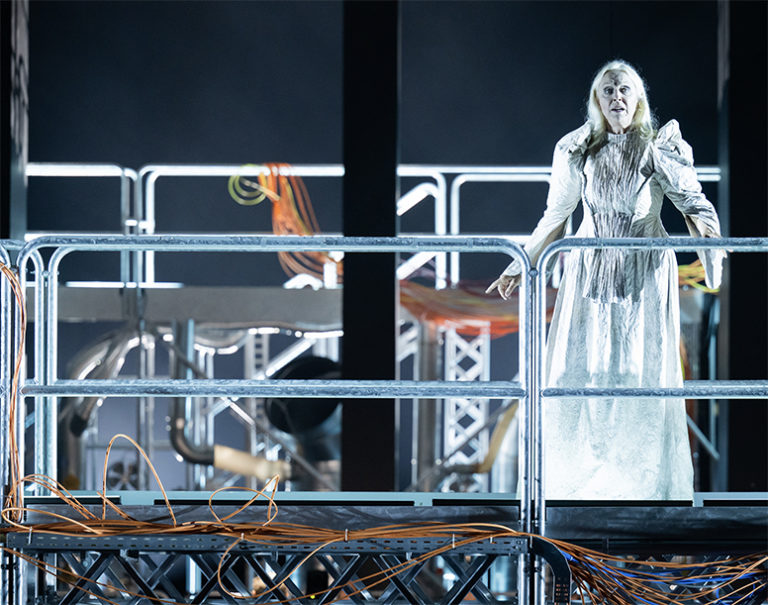

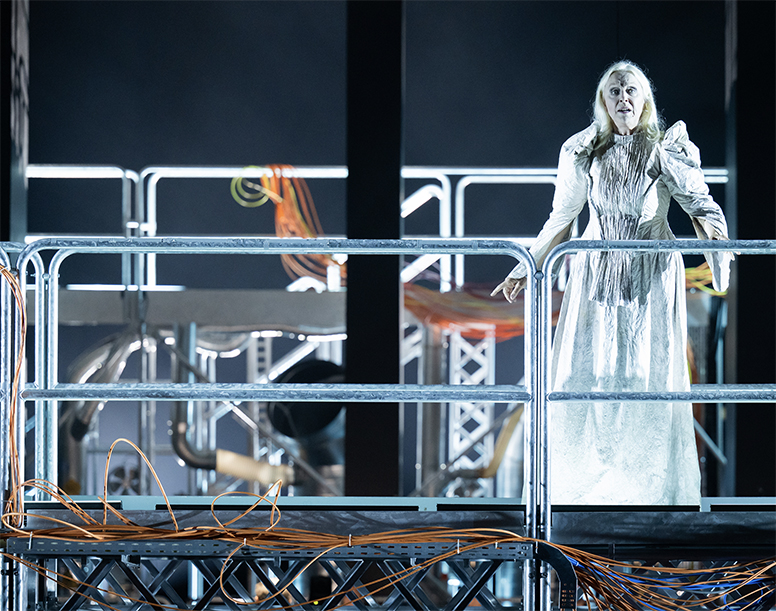

Mozart y conçoit un superbe portrait féminin, figure axiale qui se dresse comme un phare dans cet Orient barbare et brutal : Konstanze (hommage à Constance Weber, qu’il allait épouser quelques semaines après la création de l’Enlèvement) ; dont la personnalité annonce la fragilité douloureuse d’une Pamina (La Flûte enchantée), et la claire détermination d’une amoureuse fidèle et loyale (à son fiancé Belmonte, comme il en sera aussi question dans Cosi fan tutte, s’agissant de Fiordiligi, alors inflexible comme un roc – du moins en début d’action) ; on retrouve dans l’Enlèvement au sérail ces deux directions, dans la succession des deux airs majeurs, composant un redoutable tunnel de défis pour la diva ; déjà applaudie lors de cette saison dans le rôle titre de Thaïs (nov 2024), la soprano Ruth Iniesta affirme une gravité touchante dans son premier air où jubile aussi les couleurs des bois et des vents ; air d’une langueur doloriste conçu comme un lamento sombre et déjà funèbre, en partage avec clarinette et hautbois, car la belle esclave occidentale ainsi séquestrée, ne cesse de penser à son seul amour Belmonte [« Welcher kummer – Traurikeit! »] ; puis air déterminé et d’une inflexible grandeur morale quand Konstanze défie le pacha amoureux qu’elle estime peut-être mais qu’elle n’aimera jamais en retour ; loyale à Belmonte jusqu’à la mort [« Martern aller Arten »] : la soprano édifie alors une muraille d’acrobaties coloratoures propre à bâtir dans sa prison, une citadelle de fidélité et de résilience… Voilà qui s’inscrit en contradiction directe avec le cynisme de Cosi fan tutte ou Mozart [et Da Ponte] s’amuseront plutôt à dénoncer l’inconstance des femmes.

Konstanz, Belmonte, Pedrillo et Blondchen

Konstanz, Belmonte, Pedrillo et Blondchen

Pour l’heure, la distribution permet de mesurer le potentiel expressif et dramatique des personnages conçus par Mozart. Aux côtés de la Konstanze convaincante de Ruth Iniesta, comme son double résilient, et d’une égale force morale mais sur le mode comique, la Blondchen de Marie-Eve Munger s’affirme par la cohérence de son jeu scénique comme son espièglerie avenante. Les spectateurs savourent de fait ses duos percutants avec l’ignoble Osmin (impeccable Sulkhan Jaiani) ou avec son fiancé, Pedrillo, le serviteur de Belmonte : le ténor Kaëlig Boché captive lui aussi par son esprit facétieux, sa verve astucieuse, aussi à l’aise vocalement que dramatiquement, jusqu’à la scène précitée, où déguisée en soubrette (Blondchen), il piège Osmin… Un peu lisse au début, le Belmonte de Benoît-Joseph Meier gagne en épaisseur en cours de soirée, composant avec Ruth Iniesta, le couple amoureux digne et soudé dans la mort, finalement épargné, victorieux.

Complétant le quintette vocal, le comédien Mostéfa Djadjam incarne le rôle parlé du Sultan, sorte d’Atatürk, d’autant plus adepte des Lumières européennes, qu’il en incarne l’idéal humaniste et fraternel, en accordant son pardon final.

Plateau caractérisé et cohérent, fosse jubilatoire, décors fins et élégants, difficile de résister à cet Enlèvement qui vient clôre avec d’indiscutables arguments la saison 24-25 de l’Opéra de Saint-Étienne. La nouvelle saison 2025-2026 est déjà mise en ligne : elle promet de prochains événements immanquables dont une prochaine production mise en scène par Jean-Christophe Mast (La Périchole d’Offenbach : 31 déc 2025 – 4 janv 2026)

Toutes les photos Enlèvement au Sérail à l’Opéra de Saint-Étienne : © Opéra de Saint-Étienne – Cyrille Cauvet

l’ignoble Osmin (impeccable Sulkhan Jaiani) et ses sbires

l’ignoble Osmin (impeccable Sulkhan Jaiani) et ses sbires

LIRE aussi notre présentation de l’Enlèvement au Sérail de Mozart à l’Opéra de Saint-Étienne : https://www.classiquenews.com/opera-de-saint-etienne-mozart-lenlevement-au-serail-les-13-15-et-17-juin-2025-ruth-iniesta-benoit-joseph-meier-kaelig-boche-jean-christophe-mast-giuseppe-grazioli/

LIRE aussi notre présentation de la nouvelle saison 2025 – 2026 de l’Opéra de Saint-Étienne : https://www.classiquenews.com/opera-de-saint-etienne-nouvelle-saison-2025-2026-intention-temps-forts-la-flute-enchantee-la-belle-au-bois-dormant-charles-sivier-michel-legrand-eoc-canticum-novum-thierry-malandain-pie/

_____________

Direction musicale : Giuseppe Grazioli

Mise en scène : Jean-Christophe Mast

Décors, costumes : Jérôme Bourdin

Lumières : Michel Theuil

Konstanze : Ruth Iniesta

Blondchen : Marie-Eve Munger

Belmonte : Benoît-Joseph Meier

Pedrillo : Kaëlig Boché

Osmin : Sulkhan Jaiani

Selim Bassa, le Pacha (rôle parlé) : Mostéfa Djadjam

Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire

Choeur Lyrique Saint-Étienne Loire

(direction : Laurent Touche)

Décors et costumes réalisés par

les ateliers de l’Opéra de Saint-Étienne

précédente critique Ruth Iniesta à l’Opéra de Saint-Étienne (Thaïs, nov 2024) : https://www.classiquenews.com/critique-opera-saint-etienne-opera-le-17-nov-2024-massenet-thais-jerome-boutillier-ruth-iniesta-leo-vermot-desroches-carlo-dabramo-victorien-vanoosten-pierre-emmanuel-ro/

________________________________________________________

![STREAMING, opéra. RAVEL : L’heure ESPAGNOLE / PUCCINI : Gianni Schicchi. Ven 13 juin 2025. Moshe Leiser et Patrice Caurier /Michele Spotti [Les Arts Valencia, mai 2025] STREAMING, opéra. RAVEL : L’heure ESPAGNOLE / PUCCINI : Gianni Schicchi. Ven 13 juin 2025. Moshe Leiser et Patrice Caurier /Michele Spotti [Les Arts Valencia, mai 2025]](https://www.classiquenews.com/storage/2025/06/heure-espagnole-ravel-valencia-opera-streaming-opera-vision-classiquenews-768x513.jpg)