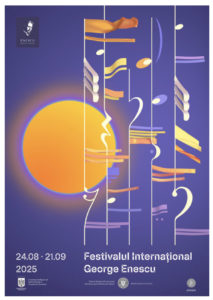

Le 4 mai 2025 marque le 70ème anniversaire de la disparition de George Enescu, figure majeure de la musique roumaine, décédé à l’âge de 73 ans à Paris. Le 27e Festival International George Enescu (fondé en 1958), se déroulera du 24 août au 21 septembre 2025 sous la direction artistique de Cristian Măcelaru. La prochaine édition du Festival s’annonce exceptionnelle à travers un programme riche et complet dont la diversité souligne, entre Paris et Bucarest, une créativité hors normes.

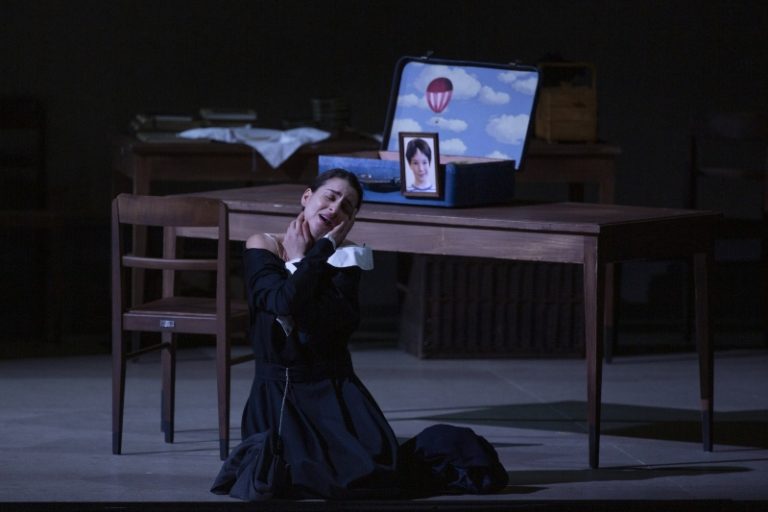

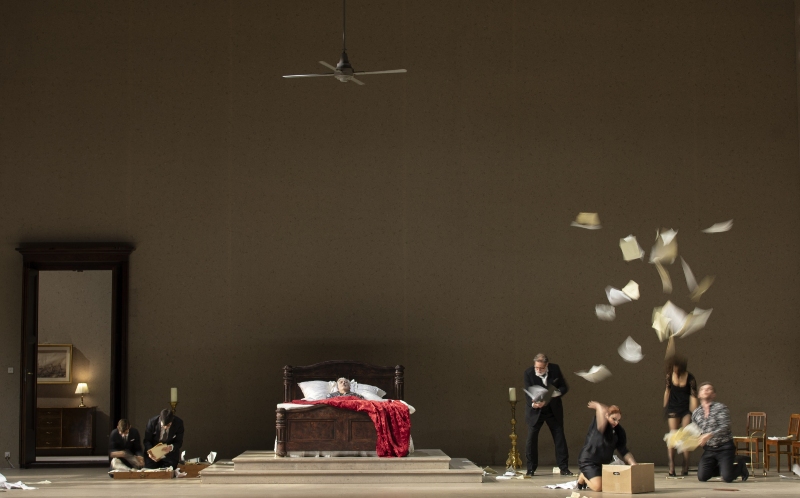

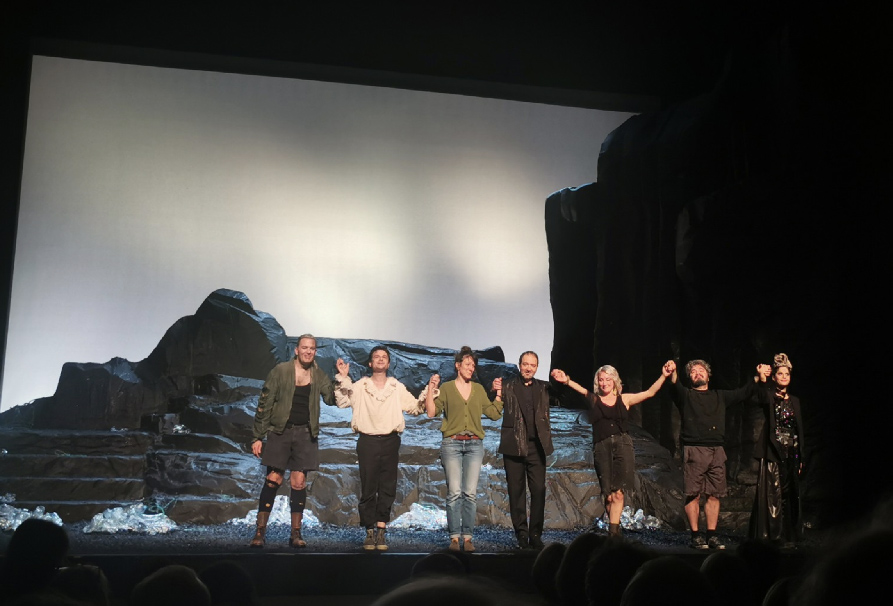

Pas moins de 45 représentations d’œuvres de George Enescu sont annoncées. Ses chefs-d’œuvre résonneront sur les grandes scènes de Bucarest, notamment son opéra monumental Œdipe, présenté dans une nouvelle production de l’Opéra national de Bucarest, avec des solistes de renommée mondiale. En outre la présence de compositeurs et d’interprètes français au sein de la programmation 2025 souligne la relation profonde entretenue entre Enescu et la France, ce depuis ses premières années de formation au Conservatoire de Paris, à 13 ans, aux côtés de Maurice Ravel…

27e Festival International George Enescu 2025 :

Un Hommage vibrant au 70e Anniversaire de George Enescu

Quelques moments forts de ce 27ème Festival International George Enescu … Plusieurs œuvres orchestrales marquantes, incluant Poema Română par l’Orchestre philharmonique George Enescu dirigé par Cristian Măcelaru, la Fantaisie pour piano et orchestre par l’Orchestre Philharmonia avec Santtu-Matias Rouvali, la Pastorale-Fantaisie par l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia avec Martha Argerich, la Symphonie n°1 par le Royal Philharmonic Orchestra avec Alexandre Kantorow, et la Rhapsodie roumaine n° 1 par le Royal Concertgebouw Orchestra avec Jean-Yves Thibaudet sous la baguette de Klaus Mäkelä, ainsi que la Rhapsodie roumaine n°2 par l’Orchestre National de France dirigé par Cristian Măcelaru et le pianiste Rudolf Buchbinder…

Quelques moments forts de ce 27ème Festival International George Enescu … Plusieurs œuvres orchestrales marquantes, incluant Poema Română par l’Orchestre philharmonique George Enescu dirigé par Cristian Măcelaru, la Fantaisie pour piano et orchestre par l’Orchestre Philharmonia avec Santtu-Matias Rouvali, la Pastorale-Fantaisie par l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia avec Martha Argerich, la Symphonie n°1 par le Royal Philharmonic Orchestra avec Alexandre Kantorow, et la Rhapsodie roumaine n° 1 par le Royal Concertgebouw Orchestra avec Jean-Yves Thibaudet sous la baguette de Klaus Mäkelä, ainsi que la Rhapsodie roumaine n°2 par l’Orchestre National de France dirigé par Cristian Măcelaru et le pianiste Rudolf Buchbinder…

Au programme également des œuvres inachevées telles que la Symphonie n°4 (Orchestre philharmonique tchèque / Petr Popelka), Isis (Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo / Kazuki Yamada) et le Caprice Roumain (Orchestre symphonique national danois / Nicholas Collon / Alexandru Tomescu).

D’autres pièces importantes du répertoire d’Enescu seront interprétées, comme Pastorale, Menuet triste et Nocturne (David Grimal / Orchestre de chambre de la radio roumaine), l’Ouverture de concert (Staatskapelle Dresden / Daniele Gatti / Kirill Gerstein), et le Dixtuor à vents (Academy of St Martin in the Fields / Jan Lisiecki).

Enfin, le festival entend mettre en lumière l’intégrale des sonates pour violon et piano par Hans Christian et Karolina Aavik, ainsi que les performances des lauréats du Concours Enescu : Hyeonjeong Lee (avec l’Orchestre de chambre de Lausanne / Renaud Capuçon) et Yo Kitamura (avec l’Orchestre des jeunes Gustav Mahler / Manfred Honeck). Photo : George Enescu et le jeune Yehudi Menuhin (DR)

Un grand hommage à la musique du monde francophone

George Enescu – ou Georges Enesco – a entretenu des liens singuliers et constants avec la France et son riche patrimoine musical. Ce lien s’est noué très tôt : à seulement 13 ans, il fut admis au Conservatoire de Paris, où il étudia aux côtés de Maurice Ravel, sous la direction de Gabriel Fauré. Ses débuts en tant que compositeur eurent également lieu en France, avec la création de Poema Română lors des Concerts Colonne à Paris. Tout au long de sa carrière, Enescu partagea son temps entre Bucarest et Paris, effectuant des tournées à travers l’Europe et collaborant avec de grands musiciens de son temps. Enescu passa ses dernières années en exil à Paris, où il fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

Cette 27e édition du Festival International George Enescu rendra hommage aux influences françaises, à travers plusieurs performances d’orchestres, de solistes et d’ensembles de musique de chambre de renommée mondiale. Le programme mettra en lumière des œuvres emblématiques de Ravel, Fauré, Debussy, Boulez, Poulenc, Bizet, Berlioz et Rameau, célébrant ainsi l’héritage musical profond qui a inspiré et enrichi l’art d’Enescu.

À propos du Festival International George Enescu

Le Festival International George Enescu se tient à Bucarest, en Roumanie, depuis 1958, célébrant la mémoire, la musique et la personnalité de George Enescu, le grand compositeur, pianiste, violoniste et chef d’orchestre roumain. Se tenant tous les deux ans, le festival attire des orchestres de premier plan et des milliers de musiciens pour des performances mettant en valeur la grande musique du répertoire classique, y compris les propres œuvres d’Enescu, offrant une série de concerts étendue couvrant l’opéra, les concerts familiaux, la musique moderne et contemporaine, avec de nombreuses premières mondiales et roumaines. Aujourd’hui, le festival est l’un des principaux événements internationaux de musique classique au monde.

célébrant la mémoire, la musique et la personnalité de George Enescu, le grand compositeur, pianiste, violoniste et chef d’orchestre roumain. Se tenant tous les deux ans, le festival attire des orchestres de premier plan et des milliers de musiciens pour des performances mettant en valeur la grande musique du répertoire classique, y compris les propres œuvres d’Enescu, offrant une série de concerts étendue couvrant l’opéra, les concerts familiaux, la musique moderne et contemporaine, avec de nombreuses premières mondiales et roumaines. Aujourd’hui, le festival est l’un des principaux événements internationaux de musique classique au monde.

Avant le directeur artistique actuel Cristian Măcelaru, le festival a été dirigé par une illustre série de directeurs artistiques dont Zubin Mehta, Lord Yehudi Menuhin, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Ioan Holender et Vladimir Jurowski. Les artistes associés au festival tout au long de son histoire comprennent David Oistrakh, Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja, Mstislav Rostropovitch, Mariss Jansons, Vladimir Ashkenazy et Semyon Bychkov, .…entre autres.

Le Festival International George Enescu se tient en alternance avec le Concours International George Enescu, représentant ensemble une initiative clé du ministère roumain de la Culture et de sa filiale ARTEXIM, organisatrice des deux événements. Comme les années précédentes, cette édition du Festival a reçu le Haut Patronage du Président de la Roumanie.

PLUS D’INFOS sur le site du Festival International GEORGE ENESCU 2025 : https://www.festivalenescu.ro/en/

Découvrir le programme complet ici : https://mcusercontent.com/788deee77f17aadc2e87446bf/files/f37f6366-e96d-aeed-7a82-e5b4709ab782/PROGRAMME_ENESCU_1_.pdf

__________________________________________

![OPÉRA DE RENNES. MOZART : La Flûte Enchantée, les 7, 9, 11, 13, 15 mai 2025. Florie Valiquette, Elsa Benoit,…NICOLAS Ellis (direction) / MATHIEU Bauer [mise en scène] OPÉRA DE RENNES. MOZART : La Flûte Enchantée, les 7, 9, 11, 13, 15 mai 2025. Florie Valiquette, Elsa Benoit,…NICOLAS Ellis (direction) / MATHIEU Bauer [mise en scène]](https://www.classiquenews.com/storage/2025/04/flute-enchantee-mozart-opera-de-rennes-ellis-bauer-valiquette-elsa-benoit-classiquenews-critique-opera-768x568.jpg)

![CRITIQUE opéra, OPÉRA GRAND AVIGNON, le 27 avril 2025. ZAÏDE [Mozart, Robin Melchior]. Mark van Arsdale, Aurélie Jarjaye, Andres Cascante, Kaëlig Boché… Orchestre National Avignon Provence, Nicolas Simon (direction) / Louise Vignaud (mise en scène) CRITIQUE opéra, OPÉRA GRAND AVIGNON, le 27 avril 2025. ZAÏDE [Mozart, Robin Melchior]. Mark van Arsdale, Aurélie Jarjaye, Andres Cascante, Kaëlig Boché… Orchestre National Avignon Provence, Nicolas Simon (direction) / Louise Vignaud (mise en scène)](https://www.classiquenews.com/storage/2025/04/zaide-opera-grand-avignon-nicolas-simon-critique-opera-avignon-studio-delestrade-2025-critique-classiquenews-lune-768x558.jpg)

![STREAMING OPÉRA. BARTOK : Le château de Barbe Bleue, vendredi 9 mai 2025, 19h [Opéra Zuid]. Thomas Oliemans, Deirdre Angenent, … Kenza Koutchoukali (mise en scène) / Duncan Ward (direction) STREAMING OPÉRA. BARTOK : Le château de Barbe Bleue, vendredi 9 mai 2025, 19h [Opéra Zuid]. Thomas Oliemans, Deirdre Angenent, … Kenza Koutchoukali (mise en scène) / Duncan Ward (direction)](https://www.classiquenews.com/storage/2025/04/bartok-chateau-barbe-bleue-opera-zuid-critique-opera-vision-streaming-opera-critique-classiquenews-768x615.jpg)