Dossier Gluck 2014. 2014 marque les 300 ans de la naissance de Christoph Willibald Gluck, champion de l’esthétique défendue par Rousseau. Le Chevalier, favori de Marie-Antoinette ne serait pas Gluck sans ses accomplissements lyriques français, en particulier parisiens qui perfectionnent encore les avancées viennoises des années 1760… Point sur l’œuvre lyrique du Chevalier Gluck, en particulier sur les opéras qu’il présenta sur la scène parisienne, entre 1774 et 1779. Si Gluck suscite honneurs et triomphe à Vienne, en particulier avec son Orfeo ed Euridice (1762), il finira pas dérouter le goût des viennois avec ses œuvres ultérieures : Alceste (1767) et Paride ed Elena (1770), au succès plus mitigés. La réforme qu’il engage, du moins le style résolument moderne qu’il développe à l’endroit de l’opéra (chant et musique sont fusionnés au profit de la continuité et de la cohérence de l’action dramatique), va bientôt conquérir une nouvelle capitale d’Europe : Paris. Au reste ce sont les œuvres de Hasse ou d’un autre napolitain, Traetta qui séduisent davantage les viennois : son Iphigénie en Tauride de 1762, présentée quelques mois après l’Orfeo de Gluck, correspond davantage au goût conservateur (et plus décoratif) du public. Comme d’ailleurs, il en ira des œuvres de Mozart par rapport à celles de Salieri. On ne rappellera jamais assez que Les Noces (première, le 1er mai 1786) ne suscitèrent guère de succès quand la Grotta di trofonio de Salieri, ouvrage contemporain (créé en octobre 1785), fut salué comme le modèle des opéras viennois les plus réussis !

Dossier Gluck 2014. 2014 marque les 300 ans de la naissance de Christoph Willibald Gluck, champion de l’esthétique défendue par Rousseau. Le Chevalier, favori de Marie-Antoinette ne serait pas Gluck sans ses accomplissements lyriques français, en particulier parisiens qui perfectionnent encore les avancées viennoises des années 1760… Point sur l’œuvre lyrique du Chevalier Gluck, en particulier sur les opéras qu’il présenta sur la scène parisienne, entre 1774 et 1779. Si Gluck suscite honneurs et triomphe à Vienne, en particulier avec son Orfeo ed Euridice (1762), il finira pas dérouter le goût des viennois avec ses œuvres ultérieures : Alceste (1767) et Paride ed Elena (1770), au succès plus mitigés. La réforme qu’il engage, du moins le style résolument moderne qu’il développe à l’endroit de l’opéra (chant et musique sont fusionnés au profit de la continuité et de la cohérence de l’action dramatique), va bientôt conquérir une nouvelle capitale d’Europe : Paris. Au reste ce sont les œuvres de Hasse ou d’un autre napolitain, Traetta qui séduisent davantage les viennois : son Iphigénie en Tauride de 1762, présentée quelques mois après l’Orfeo de Gluck, correspond davantage au goût conservateur (et plus décoratif) du public. Comme d’ailleurs, il en ira des œuvres de Mozart par rapport à celles de Salieri. On ne rappellera jamais assez que Les Noces (première, le 1er mai 1786) ne suscitèrent guère de succès quand la Grotta di trofonio de Salieri, ouvrage contemporain (créé en octobre 1785), fut salué comme le modèle des opéras viennois les plus réussis !

Gluck démangé par le génie des planches n’a jamais manqué une opportunité. En France, la Dauphine Marie-Antoinette est devenue Reine : il fut à Vienne son professeur de musique. Par ailleurs, il connaît le goût de la Souveraine pour son propre style. Il est de surcroît un auteur rompu aux dernières tendances françaises, en particulier assimilateur du genre à la mode, l’opéra-comique.

Soucieux de simplifier l’oeuvre musicale au profit de la clarté dramatique, Gluck s’intéresse au nouveau genre français. Il acclimate le format, sur les livrets de Favart, à l’attention du public Viennois : L’île de Merlin (1758), le Cadi dupé (1761), Les amours champêtres (1765). Opportunément, il obtient de François du Rollet, attaché à l’Ambassade de France à Vienne, tous les renseignements nécessaires pour préparer son arrivée parisienne. C’est d’ailleurs Du Rollet qui rédigera le livret en français de son premier opéra pour Paris, Iphigénie en Aulide (19 avril 1774).

Entre 1774 et 1779, ce sont au total sept ouvrages de Gluck qui seront produits sur la scène de l’Opéra Royal : Iphigénie en Aulide donc, à laquelle succèdent : une seconde version d’Orfeo mais en français (Orphée et Euridice, 28 août 1774), Cythère assiégée (comédie, 1775), seconde version d’Alceste (23 avril 1776), Armide d’après la tragédie lyrique de Lully et Quinault (23 septembre 1776, mais avec coupure : plus de prologue), Iphigénie en Tauride (18 mai 1779). Sa dernière œuvre pour la scène française, Echo et Narcisse, présentée la même année, suscite une telle indifférence que Gluck, dépité, décide de rejoindre Vienne qu’il n’avait jamais vraiment quitté – où il occupait une fonction officielle-, pour ne plus revenir à Paris. Ainsi ce clôt l’épisode spectaculaire du Chevalier dans la capitale européenne.

La réforme du grand genre

Intéressante carrière que celle de Gluck qui en homme libre – rappelons qu’à la différence de bon nombre de ses contemporains, il n’eut jamais à quémander la moindre obole des puissants ni des riches car son mariage l’affranchissait de tout besoin pécunier-, poursuit encore son travail de réformateur du grand genre. Dix années après les avoir expérimentées à Vienne, ses idées nouvelles font recette à Paris. Son séjour fugace dans la capitale y aura déterminé après lui, la suite du genre lyrique.

Intéressante carrière que celle de Gluck qui en homme libre – rappelons qu’à la différence de bon nombre de ses contemporains, il n’eut jamais à quémander la moindre obole des puissants ni des riches car son mariage l’affranchissait de tout besoin pécunier-, poursuit encore son travail de réformateur du grand genre. Dix années après les avoir expérimentées à Vienne, ses idées nouvelles font recette à Paris. Son séjour fugace dans la capitale y aura déterminé après lui, la suite du genre lyrique.

A son crédit, le sens de la dramaturgie et une fidélité inaltérable à ses intentions esthétiques : plus d’ornements ni d’emphase formelle superfétatoire. Sont bannis les récitatifs secs, les da capos et autres effets da gorgia : rien ne compte davantage que le sens du drame, la continuité de l’action, la sobriété édictée comme une vertu antique. La tragédie des anciens grecs est à nouveau à l’honneur. Un nouveau continuum musical permettant à l’orchestre d’unir toutes les parties (grandes scènes de solistes, chœurs enflammés, ballets) tend parfois au sublime sans pourtant empêcher raideur et statisme des tableaux. A Paris, le succès de ses œuvres s’explique pour plusieurs raisons.

Paris attend depuis longtemps une réforme de la machinerie lyrique héritée de Lully même si la puissance du génie de Rameau défend très honorablement l’institution académique. Mais la Querelle des Bouffons (1752) a démontré ce besoin d’oxygène auquel souscrivent sans hésitation les Encyclopédistes, Rousseau en tête. Même Rameau s’y montre perméable, introduisant dans ses opéras et ballets nombre traits de pure virtuosité… Les Napolitains font figure de créateurs modernes parfaitement en affinité avec les attentes du public : les parisiens qui s’ennuient devant les spectacles pompeux où la mythologie est convoquée sur le mode tragico-édifiant, préfèrent le piquant esprit bouffe de La Serva Padrona de Pergolèse, ou les prodigieux intermèdes de Latilla et Jommelli.

Ensuite, le succès croissant de l’Opéra-comique a préparé le terrain de la réforme. A la suite de l’affaire des Bouffons, Dauvergne compose la réponse du milieu français à la comédie napolitaine : ses Troqueurs marquent l’avènement de l’opéra-comique (1753). Le genre a démontré tout ce qu’on devait répugner à l’Opéra, le ridicule et l’ennui. Autant d’éléments détestés de Rousseau comme de Gluck. En arrivant à Paris avec son image de réformateur, Gluck répondait au climat général. Enfin, la Reine Marie-Antoinette, qui souffre davantage l’opéra français qu’elle ne le comprend, soutient le renouvellement du genre. D’autant que Gluck, compositeur « Viennois » depuis 1754 qui a participé en de nombreuses occasions au paysage musical de sa Vienne natale, lui offre l’occasion d’implanter à Paris, un peu de cette enfance et de ce pays qui lui manquent tant.

Gluckistes contre Piccinnistes : la question des anciens et des modernes

La situation attise les esprits échauffés par ce vent de réforme lorsque paraît sur la scène parisienne, Niccolo Piccinni, à la fin de l’année 1776. Comme Gluck, Marie-Antoinette a souhaité inviter un autre compositeur étranger à la Cour. Le musicien qui a été formé par les maîtres napolitains (Leo et Durante), est une célébrité européenne : il a marqué les esprits depuis son triomphe à Rome de La buona Figliuola (dramma giocoso, 1760), qui ouvre une nouvelle voie à mi chemin entre le buffa et le seria et colle plus à la vie réelle qu’à l’épopée antico-morale. Devenu le meilleur représentant du style napolitain qu’il aborde aussi dans le genre seria, il accepte la proposition de Marmontel qui l’invite à rivaliser avec Gluck sur les mêmes sujets d’opéra. Paris a toujours aimé orchestrer les oppositions claniques. elles attisent les débats, enflamment les esprits parisiens dont l’arrogance critique aime glorifier puis bannir les idôles hier encore inconnues… D’ailleurs, après la confrontation Piccinni/Gluck (qui aura plus desservi le premier que le second), les parisiens aimeront ensuite opposer Piccinni à Sacchini. Or là encore, son chef-d’œuvre Didon (sur un livret de Marmontel, 1783) est vite emporté par les cabales haineuses. Pour l’heure, Piccinni comme avec Atys, réécrit et réorchestré, triomphe avec son Roland (1778) créé devant la Reine à Versailles, sans obstacle puisque Gluck eut le discernement sage d’abandonner l’idée d’un opéra sur ce sujet, inspiré de Lully et Quinault.

On sait en outre que Marie-Antoinette au moment des représentations de Roland, demanda à Piccinni de l’accompagner au clavier dans un air tiré de l’Alceste de… Gluck. Piccinni s’exécuta sans rechigner. Le goût est à la relecture des grands modèles anciens. Après le départ de Gluck (1779), Piccinni présentera son Iphigénie en Tauride, après celle de son rival, mais sans guère persuader tant la partition pâlit de la comparaison.

Derrière l’opposition des musiciens, se cache une querelle politique et esthétique. Gluck est le favori de la Reine. Il fallait bien lui trouver un opposant esthétique déclaré. Celui qui semblait attaquer la pureté du style français et du moins la remettre en cause, avec Armide (1776), devait subir une leçon de déclamation, soutenue par le parti des conservateurs. On choisit Piccinni… qui comprenait peu la langue de Lully. Il devait donc composer dans ce contexte de forte polémique, Roland puis Iphigénie en Tauride. Précisons enfin que c’est Marie-Antoinette qui souhaitant la présence d’un musicien italien à la Cour avait invité Piccinni en France.

L’accueil des œuvres de Gluck sur la scène française

Gluck partage avec Rousseau la nécessité de réformer le genre de la tragédie lyrique héritée de Lully. Mais il va plus loin que le philosophe, même il se montre plus respectueux que lui : contrairement au bouillonnant Jean-Jacques, le compositeur germanique entend démontrer grâce à sa première Iphigénie (… en Aulide, 1774) que le français se prête à l’écriture musicale. D’après Racine, Iphigénie doit retrouver l’essence et la simplicité de la grandeur tragique. Simplicité et continuité de l’action dramatique. La réussite sera telle que Rousseau reconnaîtra d’ailleurs qu’il s’était trompé. Le soutien des compositeurs et musiciens français établis ne tarde pas dont celui de Dauvergne et de Gossec, lequel fournit la musique du ballet des Scythes enchaînés, ajoutée aux représentations d’Iphigénie. Ce ballet est le prototype du ballet-pantomine français, offrant à l’opéra proprement dit de Gluck sa conclusion dramatique logique.

Gluck partage avec Rousseau la nécessité de réformer le genre de la tragédie lyrique héritée de Lully. Mais il va plus loin que le philosophe, même il se montre plus respectueux que lui : contrairement au bouillonnant Jean-Jacques, le compositeur germanique entend démontrer grâce à sa première Iphigénie (… en Aulide, 1774) que le français se prête à l’écriture musicale. D’après Racine, Iphigénie doit retrouver l’essence et la simplicité de la grandeur tragique. Simplicité et continuité de l’action dramatique. La réussite sera telle que Rousseau reconnaîtra d’ailleurs qu’il s’était trompé. Le soutien des compositeurs et musiciens français établis ne tarde pas dont celui de Dauvergne et de Gossec, lequel fournit la musique du ballet des Scythes enchaînés, ajoutée aux représentations d’Iphigénie. Ce ballet est le prototype du ballet-pantomine français, offrant à l’opéra proprement dit de Gluck sa conclusion dramatique logique.

Iphigénie produit auprès des parisiens un effet comparable à celui que suscita Orfeo sur le parterre Viennois, onze ans auparavant. Marie-Antoinette en témoigne dans les lettres qu’elle adresse à sa mère : « … j’ai été transportée ; … il règne dans toutes les têtes une fermentation aussi extraordinaire sur cet événement que vous le puissiez imaginer, c’est incroyable. On se divise ; on s’attaque comme si c’était une affaire de religion… » écrit-elle, le 26 avril 1774.

La sublimité du musicien capable de fixer le vrai caractère de la musique théâtrale et de « le faire rentrer dans le naturel » est aussitôt fustigée par les ennemis de la jeune Souveraine dont le parti de l’ancienne maîtresse de Louis XV, récemment décédé : La Dubarry qui avec Marmontel, par simple esprit de contradiction, défend les compositeurs italiens contre le germanique « Glouk » (selon la prononciation de l’époque), champion de l’Autrichienne.

L’accueil d’Orphée et Euridyce, présentée le 2 août 1774, suscite le même enthousiasme. Pendant les répétitions, l’auteur exacerbe avec son autorité habituelle, les dispositions expressives de ses interprètes. En particulier, il demande au ténor Legros (le rôle d’Orphée a été réécrit pour un ténor aigu, contrairement à la version viennoise où il était tenu par un castrat) de crier et non de chanter sa prière : « Euridyce, Euridyce… ». On sait depuis quel effet cette déclamation expressive produit sur les spectateurs, absolument sous hypnose comme en témoigne Mademoiselle de Lespinasse. Célébré, Gluck continue d’officier à Vienne comme « compositeur impérial ». Pour chaque nouvel ouvrage parisien, il fait le voyage à Paris, réadaptant ses partitions au besoin, dirigeant les répétitions avec une énergie de tous les diables, et dont il sort selon les témoignages, exténué.

L’accueil d’Orphée et Euridyce, présentée le 2 août 1774, suscite le même enthousiasme. Pendant les répétitions, l’auteur exacerbe avec son autorité habituelle, les dispositions expressives de ses interprètes. En particulier, il demande au ténor Legros (le rôle d’Orphée a été réécrit pour un ténor aigu, contrairement à la version viennoise où il était tenu par un castrat) de crier et non de chanter sa prière : « Euridyce, Euridyce… ». On sait depuis quel effet cette déclamation expressive produit sur les spectateurs, absolument sous hypnose comme en témoigne Mademoiselle de Lespinasse. Célébré, Gluck continue d’officier à Vienne comme « compositeur impérial ». Pour chaque nouvel ouvrage parisien, il fait le voyage à Paris, réadaptant ses partitions au besoin, dirigeant les répétitions avec une énergie de tous les diables, et dont il sort selon les témoignages, exténué.

En janvier 1775, Iphigénie est reprise produisant des recettes non négligeables dans les caisses de l’Académie Royale. Le style fait salle comble. Il annonce même les soubresauts à venir : le divertissement du troisième acte et son chant d’allégresse : « Partons, volons à la victoire » annonce la clameur patriotique des futures liturgies révolutionnaires.

Avec Cythère assiégée, Gluck reprend la trame d’un opéra-ballet de Rameau. Succès mitigé. Mais comme le contrat qu’il a signé, stipule le versement de 2000 livres annuelles pour six ouvrages à fournir sur la scène française, il poursuit la composition avec une reprise d’Alceste… qu’il adapte à nouveau, supprimant ballets et autres épisodes s’ils ne sont pas justifiés par l’unité et la tension du drame. Le talent de Gluck est de composer en dramaturge : en homme de théâtre plutôt qu’en compositeur soucieux de plaire. Le 23 avril, le musicien présente sa nouvelle Alceste : action resserrée, suppression des personnages secondaires, économie et efficacité nouvelle au profit de l’accomplissement de la tragédie… autant de qualités et vertus musicales saluées au XIX ème siècle par Berlioz. Descente au Styx puis air de défi aux Enfers avec l’évocation lugubre et profonde des bassons et des trombones.

L’Alceste de monsieur « Glouk » emprunte des chemins déjà engagés, et avec quel art !, par Lully et Quinault au siècle précédent. Bientôt, les partisans du style Français classique se sentent menacés. La bataille à venir se prépare, en particulier avec l’arrivée de Piccinni le 31 décembre 1776. En critiquant Gluck, il fallait surtout démontrer son opposition à l’œuvre d’un étranger sur le style français. Comme il le dira de la future Armide (septembre 1776), Marmontel n’épargne aucune critique sur l’écriture de Gluck : dans son « essai sur les révolutions de la musique française » paru en 1777, il dénonce son orchestre « bruyant et gémissant » ; son harmonie « escarpée et raboteuse ». Au regard du nombre des représentations, 45 soirées en 1776, Alceste, le nouvel opéra du Chevalier, a très bien résisté.

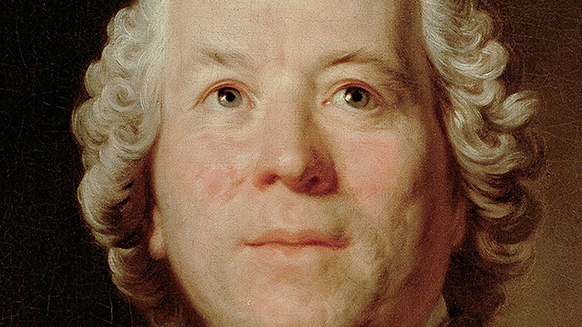

Au cœur de la querelle esthético-politique, les piccinnistes sont soutenus par le Mercure Galant tandis que les défenseurs de Gluck s’expriment dans le Journal de Paris. On a oublié certains faits de cette époque qui révèlent les prises de position. Gluck est alors un musicien parfaitement honoré par le pouvoir : en témoigne le portrait que fit de lui, Duplessis, peintre attitré de Louis XVI et que le musicien remporta avec lui à Vienne en 1779. Mais il y a un autre signe tout aussi révélateur : quand est proposée en souscription, la réalisation d’un buste de Gluck par Houdon, Marie-Antoinette, fidèle protectrice, offrira 600 livres. Le portrait qui fut produit appartient aux meilleures œuvres du sculpteur, qui avant son Voltaire, prit le parti du réalisme : Houdon avait choisi de reproduire les marques de la vérole sur l’épiderme de son sujet, représenté sans perruque ! Le buste fut placé le 14 mars 1778 à l’Opéra aux côtés de Lully, Quinault et Rameau. Tous seront détruits lors de l’Incendie du bâtiment en 1873.

agenda opéras de Gluck 2014

Bruxelles, La Monnaie : 17 juin<2 juillet 2014. Gluck : Orphée et Eurydice, 1764. Bruxelles fête pour sa fin de saison 2013-2014 le centenaire Gluck (passé sous silence par ailleurs : le réformateur de l’opéra seria à partir de 1760 à Vienne puis au début des années 1770 à Paris mérite quand même mieux que cette confidentialité polie…). Pour l’heure et à partir du 17 juin 2014, la scène bruxelloise présente une nouvelle production d’Orphée et Eurydice du Chevalier, dans la version que Berlioz réalise en 1859 à partir de la version viennoise de 1762. Argument vocal : Stéphanie d’Oustrac … EN LIRE +

Bruxelles, La Monnaie : 17 juin<2 juillet 2014. Gluck : Orphée et Eurydice, 1764. Bruxelles fête pour sa fin de saison 2013-2014 le centenaire Gluck (passé sous silence par ailleurs : le réformateur de l’opéra seria à partir de 1760 à Vienne puis au début des années 1770 à Paris mérite quand même mieux que cette confidentialité polie…). Pour l’heure et à partir du 17 juin 2014, la scène bruxelloise présente une nouvelle production d’Orphée et Eurydice du Chevalier, dans la version que Berlioz réalise en 1859 à partir de la version viennoise de 1762. Argument vocal : Stéphanie d’Oustrac … EN LIRE +

discographie

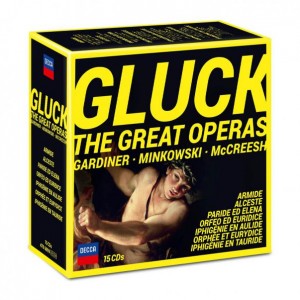

Coffret GLUCK : The geat operas (15 cd DECCA). Voici récapitulée, sa carrière entre Vienne (années 1760) et Paris (années 1770), qui fait de Gluck, à la veille de la Révolution, le champion de l’opéra seria en Europe. Le coffret Decca est incontournable en ce qu’il offre aussi une synthèse des lectures les plus décisives pour la compréhension de sa manière propre, de l’apport du maître au genre lyrique à la fin du XVIIIè : cette synthèse dont il est le seul à défendre légitimiment les vertus esthétiques ; son art est européen avant la lettre, empruntant à l’Italie (mélodies suaves), au germanisme (le développement orchestral souvent stupéfiant), à la France (choeurs et ballets, sens des contrastes dramatiques). A sa source, Berlioz s’abreuve directement. Forme équilibrée, drame préservé, passions exacerbées… autant de qualités que recueillent tous les auteurs de son vivant et après lui : Vogel, Sacchini, Piccini, Gossec… Voici donc les enregistrements qui ont fait date, en particulier ceux de Gardiner qui en France aura œuvré de façon décisive pour la réévaluation des opéras de Gluck : les deux Iphigénies, -Iphigénie en Tauride d’après Racine de 1779 (Lyon, février 1985), Iphigénie en Aulide de 1774 (Lyon, juillet 1987)-, puis Orfeo ed Euridice (Londres, mai 1991), sans omettre la sublime Alceste de 1767, point d’accomplissement du Britannique (Londres, Paris 1999) au service d’un sommet tragique de l’opéra nouvelle formule, celle gluckiste rompant avec l’idéal des Lumières légué par Métastase… EN LIRE +

Coffret GLUCK : The geat operas (15 cd DECCA). Voici récapitulée, sa carrière entre Vienne (années 1760) et Paris (années 1770), qui fait de Gluck, à la veille de la Révolution, le champion de l’opéra seria en Europe. Le coffret Decca est incontournable en ce qu’il offre aussi une synthèse des lectures les plus décisives pour la compréhension de sa manière propre, de l’apport du maître au genre lyrique à la fin du XVIIIè : cette synthèse dont il est le seul à défendre légitimiment les vertus esthétiques ; son art est européen avant la lettre, empruntant à l’Italie (mélodies suaves), au germanisme (le développement orchestral souvent stupéfiant), à la France (choeurs et ballets, sens des contrastes dramatiques). A sa source, Berlioz s’abreuve directement. Forme équilibrée, drame préservé, passions exacerbées… autant de qualités que recueillent tous les auteurs de son vivant et après lui : Vogel, Sacchini, Piccini, Gossec… Voici donc les enregistrements qui ont fait date, en particulier ceux de Gardiner qui en France aura œuvré de façon décisive pour la réévaluation des opéras de Gluck : les deux Iphigénies, -Iphigénie en Tauride d’après Racine de 1779 (Lyon, février 1985), Iphigénie en Aulide de 1774 (Lyon, juillet 1987)-, puis Orfeo ed Euridice (Londres, mai 1991), sans omettre la sublime Alceste de 1767, point d’accomplissement du Britannique (Londres, Paris 1999) au service d’un sommet tragique de l’opéra nouvelle formule, celle gluckiste rompant avec l’idéal des Lumières légué par Métastase… EN LIRE +

LIVRES. Gluck par Julien Tiersot (Bleu Nuit éditeur). Comme Rameau dans les années 1730 à 1750 réforme l’opéra par son génie spectaculaire et sensible, ouvrant la voie aux compositeurs de la fin XVIIIè, Christoph Willibald Gluck (1714-1787) fait de même : étranger à Paris comme ses compétiteurs, Piccinni et Sacchini, le Chevalier sexagénaire, – qui fut maître de musique à Vienne de la princesse Marie-Antoinette future Reine de France, devient son champion à Paris et à Versailles, au début des années 1770 à 60 ans, insufflant à la scène française, à partir de ses succès viennois recyclés, une régénération en profondeur. Plus jamais l’opéra français ne sera le même : après les créations très applaudies d’Iphigénie en Aulide, d’Orphée et Eurydice, d’Armide, il aura gagné grâce à Gluck, intensité dramatique, vraisemblance vocale, cohérence théâtrale. Gluck fut contre la soit disante machine superfétatoire et trop « artificielle » de Rameau le savant, le héros de… Rousseau, évangéliste d’une bible musicale nouvelle qui appelait à plus de simplicité, de clarté, de mesure, de vérité. EN LIRE +

LIVRES. Gluck par Julien Tiersot (Bleu Nuit éditeur). Comme Rameau dans les années 1730 à 1750 réforme l’opéra par son génie spectaculaire et sensible, ouvrant la voie aux compositeurs de la fin XVIIIè, Christoph Willibald Gluck (1714-1787) fait de même : étranger à Paris comme ses compétiteurs, Piccinni et Sacchini, le Chevalier sexagénaire, – qui fut maître de musique à Vienne de la princesse Marie-Antoinette future Reine de France, devient son champion à Paris et à Versailles, au début des années 1770 à 60 ans, insufflant à la scène française, à partir de ses succès viennois recyclés, une régénération en profondeur. Plus jamais l’opéra français ne sera le même : après les créations très applaudies d’Iphigénie en Aulide, d’Orphée et Eurydice, d’Armide, il aura gagné grâce à Gluck, intensité dramatique, vraisemblance vocale, cohérence théâtrale. Gluck fut contre la soit disante machine superfétatoire et trop « artificielle » de Rameau le savant, le héros de… Rousseau, évangéliste d’une bible musicale nouvelle qui appelait à plus de simplicité, de clarté, de mesure, de vérité. EN LIRE +