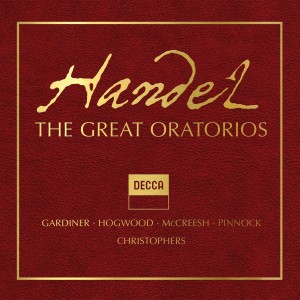

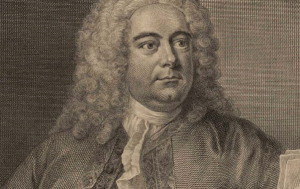

INTRODUCTION… A l’été 2016, Decca publie un coffret « The Great oratorios », somme discographique de 41 cd, regroupant 16 oratorios principaux du Saxon Georg Friedrich Handel / Haendel (1685-1759). Même incomplet car il ne s’agit pas d’une intégrale (sont absents des ouvrages pourtant majeurs tels concernant la période prélondonienne : Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de 1737 ou la BrockesPassion de 1719 ; puis entre autres, le sublime Allegro, Il Penseroso ed il Moderato de 1740 ; Susanna de 1749,…), le coffret Decca The Great oratorios offre un focus idéal sur une double thématique : la carrière passionnante de Handel hors de l’Europe continentale, après son séjour miraculeux en Italie, après ses nombreux engagements en terres germaniques… et aussi, un regard sur l’interprétation moderne, principalement celle des chefs anglais, des drames non scéniques de Haendel, soit des années 1970 avec Mackerras (1977) jusqu’aux plus récents McCreesh et Minkowski… sans omettre les passionnants Hogwood, Pinnock, Christophers et Gardiner… Certes le geste de Neville Marriner (né en 1924), pionnier visionnaire en l’occurrence n’est pas présent non plus (d’autant que Decca détient ses gravures les plus intéressantes), mais la somme ainsi rééditée se révèle passionnante. Opportunité pour CLASSIQUENEWS d’évoquer pas à pas, l’avancée de l’épopée de Haendel à Londres dans les années 1740 et 1750 : un travail qui l’occupe à la fin de sa vie jusqu’à l’épuiser.

INTRODUCTION… A l’été 2016, Decca publie un coffret « The Great oratorios », somme discographique de 41 cd, regroupant 16 oratorios principaux du Saxon Georg Friedrich Handel / Haendel (1685-1759). Même incomplet car il ne s’agit pas d’une intégrale (sont absents des ouvrages pourtant majeurs tels concernant la période prélondonienne : Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de 1737 ou la BrockesPassion de 1719 ; puis entre autres, le sublime Allegro, Il Penseroso ed il Moderato de 1740 ; Susanna de 1749,…), le coffret Decca The Great oratorios offre un focus idéal sur une double thématique : la carrière passionnante de Handel hors de l’Europe continentale, après son séjour miraculeux en Italie, après ses nombreux engagements en terres germaniques… et aussi, un regard sur l’interprétation moderne, principalement celle des chefs anglais, des drames non scéniques de Haendel, soit des années 1970 avec Mackerras (1977) jusqu’aux plus récents McCreesh et Minkowski… sans omettre les passionnants Hogwood, Pinnock, Christophers et Gardiner… Certes le geste de Neville Marriner (né en 1924), pionnier visionnaire en l’occurrence n’est pas présent non plus (d’autant que Decca détient ses gravures les plus intéressantes), mais la somme ainsi rééditée se révèle passionnante. Opportunité pour CLASSIQUENEWS d’évoquer pas à pas, l’avancée de l’épopée de Haendel à Londres dans les années 1740 et 1750 : un travail qui l’occupe à la fin de sa vie jusqu’à l’épuiser.

L’inventivité du créateur trouve en Angleterre un terreau fertile et parfois éprouvant, pour inventer une nouvelle forme dramatique : opéra seria, masques ou odes, enfin surtout à partir de 1733 (2ème version d‘Esther), en langue anglaise, l’oratorio spécifiquement britannique. Où toute scénographie absente, permet à la seule écriture vocale et musicale, d’exprimer tous les enjeux et ressorts dramatiques comme le parcours moral et le sens spirituel des ouvrages, d’autant que l’action y est souvent plus psychologique que spectaculaire. LIRE notre présentation et introduction complète (Les Oratorios de Haendel, dossier spécial, partie 1).

L’inventivité du créateur trouve en Angleterre un terreau fertile et parfois éprouvant, pour inventer une nouvelle forme dramatique : opéra seria, masques ou odes, enfin surtout à partir de 1733 (2ème version d‘Esther), en langue anglaise, l’oratorio spécifiquement britannique. Où toute scénographie absente, permet à la seule écriture vocale et musicale, d’exprimer tous les enjeux et ressorts dramatiques comme le parcours moral et le sens spirituel des ouvrages, d’autant que l’action y est souvent plus psychologique que spectaculaire. LIRE notre présentation et introduction complète (Les Oratorios de Haendel, dossier spécial, partie 1).

HAENDEL / HANDEL : les Oratorios anglais, partie 2

Les ouvrages de la maturité : Solomon, Theodora, Jephtha

Bilan interprétatif… A l’heure du bilan, l’écoute rétrospective souligne l’engagement palpitant des chefs Hogwood (1941-2014), Trevor Pinnock (né en 1946), Harry Christophers (né en 1953)…, doués d’un raffinement expressif de premier ordre, soucieux aussi de cohérence s’agissant des distributions de solistes. Le second cycle d’oratorios ici présentés et critiqués, souligne le geste particulièrement convaincant de Paul McCreesh, né en 1960 (Solomon, Theodora… en 1999 et 2000) surclassant aisément par sa suprême élégance et sa fine caractérisation, les lectures d’un Gardiner, en comparaison trop lisse et vocalement déséquibré. Les derniers ouvrages contenus dans le coffret DECCA « The gréât oratorios » dévoile également l’évolution du dernier Handel, de moins en moins spectaculaire, mais progressivement méditatif, intime, d’une rare intelligence psychologique, confirmant la profondeur spirituelle des drames anglais, aux cotés de l’écriture chorale, d’une remarquable éloquence… Pour nous les deux chefs d’oeuvres absolus demeurent après Le Messie, …Solomon et Theodora (version McCreesh donc, perle du présent coffret).

Bilan interprétatif… A l’heure du bilan, l’écoute rétrospective souligne l’engagement palpitant des chefs Hogwood (1941-2014), Trevor Pinnock (né en 1946), Harry Christophers (né en 1953)…, doués d’un raffinement expressif de premier ordre, soucieux aussi de cohérence s’agissant des distributions de solistes. Le second cycle d’oratorios ici présentés et critiqués, souligne le geste particulièrement convaincant de Paul McCreesh, né en 1960 (Solomon, Theodora… en 1999 et 2000) surclassant aisément par sa suprême élégance et sa fine caractérisation, les lectures d’un Gardiner, en comparaison trop lisse et vocalement déséquibré. Les derniers ouvrages contenus dans le coffret DECCA « The gréât oratorios » dévoile également l’évolution du dernier Handel, de moins en moins spectaculaire, mais progressivement méditatif, intime, d’une rare intelligence psychologique, confirmant la profondeur spirituelle des drames anglais, aux cotés de l’écriture chorale, d’une remarquable éloquence… Pour nous les deux chefs d’oeuvres absolus demeurent après Le Messie, …Solomon et Theodora (version McCreesh donc, perle du présent coffret).

Solomon, mars 1749

Créé en mars 1749 au Théâtre Royal Covent Garden de Londres, Solomon illustre un épisode poétique inspiré du Livre des Rois et des Antiquités de Flavius Joseph. Le livret est resté anonyme. Le choeur y est un personnage principal, au même titre que les autres héros; l’orchestre, particulièrement raffiné ; et pour colorer sa partition, Handel emprunte à nouveau à ses confrères, nombres de mélodies qui lui plaisent (Muffat, Telemann, Steffani). L’élégance et le raffinement de l’écriture entendent exprimer cet âge d’or d’une Antiquité légendaire et hautement morale que le règne géorgien du vivant de Handel ressuscite : aux oratorios de Handel, la mission d’en argumenter le rapprochement. Salomon, comme Alexandre et Hercule en France, offrant un modèle pour le Souverain ainsi célébré allusivement par le compositeur.

Créé en mars 1749 au Théâtre Royal Covent Garden de Londres, Solomon illustre un épisode poétique inspiré du Livre des Rois et des Antiquités de Flavius Joseph. Le livret est resté anonyme. Le choeur y est un personnage principal, au même titre que les autres héros; l’orchestre, particulièrement raffiné ; et pour colorer sa partition, Handel emprunte à nouveau à ses confrères, nombres de mélodies qui lui plaisent (Muffat, Telemann, Steffani). L’élégance et le raffinement de l’écriture entendent exprimer cet âge d’or d’une Antiquité légendaire et hautement morale que le règne géorgien du vivant de Handel ressuscite : aux oratorios de Handel, la mission d’en argumenter le rapprochement. Salomon, comme Alexandre et Hercule en France, offrant un modèle pour le Souverain ainsi célébré allusivement par le compositeur.

Acte I. Salomon le sage. L’ouvrage souligne la sagesse de Solomon qui trouve sa force dans sa foi en Dieu. Fortifié encore par les louanges du grand prêtre, Zadock, le jeune roi écoule des jours heureux avec son épouse, la fille de Pharaon.

Acte II. Le jugement de Salomon. Deux prostituées se querellent la maternité d’un même enfant. Contraste saisissant entre le récit des deux mères : la première tendre, la seconde, haineuse et vindicative. Solomon ordonne de couper en deux moitiés égales le bébé : la seconde femme, tout autant victorieuse et sauvage, révèle sa nature mauvaise et son action mensongère (n°19). Seule la vraie mère, soucieuse de la vie de son enfant, reste affligée, digne et douloureuse, prête à renoncer pour sauver l’enfant (n°20 : « Can I see my infant gor’d »). L’imposture étant dévoilée, Solomon chasse la 2ème femme : réconfortant la 1ère mère (duo sublime n°22 : « Thrice bleds’d be the King »…)…

Acte III : Louange monarchique. Salomon le sage chante son bonheur avec son épouse, célébré par Zadock : est ce bien la Judée ou l’Angleterre géorgienne que célèbre ici Handel ? Le choeur entonne un cycle d’airs contrapuntiques d’un souffle miraculeux, aussi exigeants que Israel en Egypte et Le Messie.

Interprétation. LE MIRACLE MCCREESH. En 1999, – préludant au miracle de sa Theodora l’année suivante (avec certains mêmes solistes dont Susan Gritton ou Paul Agnew), au service d’une flexibilité souvent chorégraphique, pleine de souple caractérisation, le geste de Paul McCreesh et ses Gabrieli Consort & Pslayers excellent dans un drame hautement moral où aux côtés de la plasticité aimable des choeurs, éblouit une distribution très cohérente sur le plan expressif : la tendresse habitée de Susan Gritton (Reine de Sheba), la basse toute aussi onctueuse et si musicale de Peter Harvey (un Levite : sublime caractérisation humaine pour ce rôle de seconde importance mais capitale dans l’humanité du sujet, dès son premier air au I), sans omettre le Zadock de grande classe de Paul Agnew, comme le timbre égal, juvénile, éclatant de la haute-contre Andras Scholl, au sommet de ses possibilités vocales, pour la figure axiale de Solomon. Tout cela coule comme une langue naturelle, d’une élégance irrésistible : McCreesh égale la science ductile, la flexibilité souveraine, poétique et expressive de William Christie chez Rameau ou chez Handel (cf son magnifique Belshazzar réalisé en 2012) : c’est dire la réussite totale de cet enregistrement de 1999, suivi en 2000, d’une tout aussi somptueuse Theodora. 2 enregistrements qui sont des must pour comprendre la langue dramatique et poétique de Haendel dans le genre de l’oratorio anglais.

Interprétation. LE MIRACLE MCCREESH. En 1999, – préludant au miracle de sa Theodora l’année suivante (avec certains mêmes solistes dont Susan Gritton ou Paul Agnew), au service d’une flexibilité souvent chorégraphique, pleine de souple caractérisation, le geste de Paul McCreesh et ses Gabrieli Consort & Pslayers excellent dans un drame hautement moral où aux côtés de la plasticité aimable des choeurs, éblouit une distribution très cohérente sur le plan expressif : la tendresse habitée de Susan Gritton (Reine de Sheba), la basse toute aussi onctueuse et si musicale de Peter Harvey (un Levite : sublime caractérisation humaine pour ce rôle de seconde importance mais capitale dans l’humanité du sujet, dès son premier air au I), sans omettre le Zadock de grande classe de Paul Agnew, comme le timbre égal, juvénile, éclatant de la haute-contre Andras Scholl, au sommet de ses possibilités vocales, pour la figure axiale de Solomon. Tout cela coule comme une langue naturelle, d’une élégance irrésistible : McCreesh égale la science ductile, la flexibilité souveraine, poétique et expressive de William Christie chez Rameau ou chez Handel (cf son magnifique Belshazzar réalisé en 2012) : c’est dire la réussite totale de cet enregistrement de 1999, suivi en 2000, d’une tout aussi somptueuse Theodora. 2 enregistrements qui sont des must pour comprendre la langue dramatique et poétique de Haendel dans le genre de l’oratorio anglais.

Theodora, mars 1750

Oratorio en 3 actes, d’une longueur significative, Theodora est créé au Théâtre Royal Covent Garden en mars 1750 et retrace l’épopée de la martyre chrétienne au début du IVè siècle. Le librettiste Thomas Morell s’inspire moins de la pièce de Pierre Corneille que reprend le roman moralisateur publié en 1687 par Robert Boyle. Trop psychologique, la partition suscita une nette réserve de la part des Londoniens. Car l’écriture se fait de plus profonde et épurée, expression croissante d’un mouvement intérieur de plus en plus serein et donc extatique où la martyre Theodora emporte avec elle, ceux qui l’entourent et l’admirent : Irène ; surtout le jeune romain Didymus -qui aime la jeune fille-, sur la voie du renoncement, du sacrifice et de la mort, car il s’est converti au christianisme et entend affirmer sa liberté de conscience tout en restant fidèle à Rome (ce que n’accepte pas l’autoritaire Préfet d’Antioche, Valens). Du médiocre texte de Thomas Morell, Handel observe avec un soin particulier le cheminement spirituel des âmes justes, sur lesquels les épreuves glissent, toutes absorbées par la réalisation de leur martyre final. Ce focus psychologique est le point central de l’évolution des oratorios de Haendel, certes capable de scènes collectives et spectaculaires, mais aussi concepteur de sublimes portraits intimes, d’une haute valeur morale.

Interprétation. Souffle d’une grande tendresse, le geste tout aussi vif et nerveux de McCreesh en 2000 réussit mieux que Gardiner, la suprême vivacité du drame orchestral et l’incisive et très pénétrante acuité psychologique ; dans la réalisation des Gabrieli Consort & Players, tout y est idéal : le cynisme arrogant et expressif des romains païens (Valens – excellent baryton :Neal Davies, qui a l’ardeur des bourreaux ; le choeur des romains) ; l’inatteignable sérénité des chrétiens, d’une croyance extatique, ineffablement tendre : Theodora, Irene, Didymus, soit Susan Gritton, Susan Buckley, Robin Blaze). Même Septimus, l’ami de Didymus est superbement portraituré par le ténor Paul Agnew (dans son chant s’écoule tous les enchantements arcadiens : premier air n°6, « Descend, kind pity »…). Le tempérament de McCreesh signe l’un de ses meilleurs enregistrements haendéliens par sa fougue, son articulation, et souvent un état d’urgence dramatique, totalement absent chez le plus lisse Gardiner. D’autant qu’outre la relief chorégraphique des intermèdes orchestraux, le chef sait aussi éclairer la suprême élégance du Handel, compositeur érudit et lettré, poète séducteur et esthète de premier plan. Cette vivacité rappelle Pinnock et Hogwood : le raffinement et l’imagination de McCreesh dans la caractérisation de chaque profil et dans chaque situation suscitent une totale adhésion. Enregistrement majeur.

Interprétation. Souffle d’une grande tendresse, le geste tout aussi vif et nerveux de McCreesh en 2000 réussit mieux que Gardiner, la suprême vivacité du drame orchestral et l’incisive et très pénétrante acuité psychologique ; dans la réalisation des Gabrieli Consort & Players, tout y est idéal : le cynisme arrogant et expressif des romains païens (Valens – excellent baryton :Neal Davies, qui a l’ardeur des bourreaux ; le choeur des romains) ; l’inatteignable sérénité des chrétiens, d’une croyance extatique, ineffablement tendre : Theodora, Irene, Didymus, soit Susan Gritton, Susan Buckley, Robin Blaze). Même Septimus, l’ami de Didymus est superbement portraituré par le ténor Paul Agnew (dans son chant s’écoule tous les enchantements arcadiens : premier air n°6, « Descend, kind pity »…). Le tempérament de McCreesh signe l’un de ses meilleurs enregistrements haendéliens par sa fougue, son articulation, et souvent un état d’urgence dramatique, totalement absent chez le plus lisse Gardiner. D’autant qu’outre la relief chorégraphique des intermèdes orchestraux, le chef sait aussi éclairer la suprême élégance du Handel, compositeur érudit et lettré, poète séducteur et esthète de premier plan. Cette vivacité rappelle Pinnock et Hogwood : le raffinement et l’imagination de McCreesh dans la caractérisation de chaque profil et dans chaque situation suscitent une totale adhésion. Enregistrement majeur.

Jephtha, février 1752

L’ultime oratorio HWV 70 est créé le 26 février 1752 au Théâtre royal Covent Garden et démontre la dernière manière de Handel à Londres, soit 7 années avant sa mort. A la marge du choeur concluant l’acte II, le compositeur diminué et à bout de souffle, écrit : « incapable de continuer à cause de l’affaiblissement de la vue de mon oeil gauche ». De fait, après une période de repos total, mais de plus en plus aveugle, le compositeur achève tant bien que mal Jephtha et sombre dans la cécité, condamné à 66 ans, à cesser toute activité musicale. C’est un déchirement et une fin tragique qui s’accordent au sujet de son dernier oratorio… celui du renoncement et de l’adieu au monde. La composition a duré du 21 janvier au 30 août 1751. A nouveau, Handel réserve le rôle central de Jephtha au ténor John Beard.

Acte I. Zebul invite les Juifs à choisir son demi frère Jephtha pour les conduire à la victoire sur les Ammonites. Iphis, la fille de Jephtha promet à Hamor qu’elle l’épousera après la victoire de son père. Allégresse et ivresse collective emportent les Juifs et dans un élan d’enthousiasme irréfléchi, Jephtha promet au Seigneur que s’il gagne la bataille, il sacrifiera la première personne qu’il rencontre.

Acte II. Hélas, Iphis se prépare et accueille son père conquérant au son d’une gracieuse symphonie en sol (extraite d’Ariodante) : elle chante sa joie sur une gavotte. Le père invite sa fille à quitter aussitôt les lieux mais il est trop tard. Iphis se soumet au sacrifice cependant que le père résiste à sa promesse.

Acte III. Iphis fait ses adieux dans un air déchirant (« Farewell, ye limpide springs and floods »). Tel un Deus ex Machina, Thomas Morell réécrit l’action que Carrissimi avait rendu bouleversante : en accord avec Handel, un ange paraît et suspend l’arrêt divin si Iphis accepte de vouer sa vie à Dieu : elle aura la vie sauve. En liaison avec sa propre situation, le compositeur brosse un portrait éblouissant de la fille Iphis, insouciante et joyeuse au I, frappée par l’ordre divin au II, capable au III d’une gravité nouvelle et d’un renoncement admirables. Les auteurs semblent se soumettre aux lois impénétrables et insaisissables de la destinée.

Interprétation. Gardiner en 1989 signe l’un de ses premiers oratorios avec un soin particulier à l’orchestre : tout coule, tout se réalise sans cependant cette élégance détachée impériale qui fait de l’écriture haendélienne, l’expression d’une grâce aristocratique. La tenue des deux premiers solistes : Zebul et Jephthah restent conformes, un peu trop lisse : Stephen Varcoe et Nigel Robson. De sorte qu’en un regard global, la caractérisation n’atteint pas l’étonnante vivacité de ses ainés : Hogwood, Pinnock, Christophers ; ni même l’éloquence palpitante de McCreesh. Il y manque ce raffinement royal, cette élégance suprême résolvant le tragique et la tendresse que l’on peut souvent a contrario retrouver dans les meilleures versions de William Christie. Anne Sofie von Otter offre au rôle de Storge, sa gravité douloureuse et princière qui semble la distinguer comme étant la seule qui en véritable Cassandre, a l’intuition de l’horreur à venir… Lynne Dawson fait une Iphis rien que… gracieuse qui au moment de l’ultime sacrifice et renoncement du III manque sérieusement de profondeur et de vérité : pourtant Jephtah recueille le dernier sentiment du Handel anéanti et usé ; dans « Farewell… » n°34, grand air de suprême détachement, soliste et chef restent à la surface, d’une mesure jolie et … précieuse voire apprêtée / offrant une belle réalisation sans guère d’hallucinants vertiges. Il faut réécouter ici la profondeur poétique atteinte par Sir Neville Mariner, à rééditer chez … Decca.

Interprétation. Gardiner en 1989 signe l’un de ses premiers oratorios avec un soin particulier à l’orchestre : tout coule, tout se réalise sans cependant cette élégance détachée impériale qui fait de l’écriture haendélienne, l’expression d’une grâce aristocratique. La tenue des deux premiers solistes : Zebul et Jephthah restent conformes, un peu trop lisse : Stephen Varcoe et Nigel Robson. De sorte qu’en un regard global, la caractérisation n’atteint pas l’étonnante vivacité de ses ainés : Hogwood, Pinnock, Christophers ; ni même l’éloquence palpitante de McCreesh. Il y manque ce raffinement royal, cette élégance suprême résolvant le tragique et la tendresse que l’on peut souvent a contrario retrouver dans les meilleures versions de William Christie. Anne Sofie von Otter offre au rôle de Storge, sa gravité douloureuse et princière qui semble la distinguer comme étant la seule qui en véritable Cassandre, a l’intuition de l’horreur à venir… Lynne Dawson fait une Iphis rien que… gracieuse qui au moment de l’ultime sacrifice et renoncement du III manque sérieusement de profondeur et de vérité : pourtant Jephtah recueille le dernier sentiment du Handel anéanti et usé ; dans « Farewell… » n°34, grand air de suprême détachement, soliste et chef restent à la surface, d’une mesure jolie et … précieuse voire apprêtée / offrant une belle réalisation sans guère d’hallucinants vertiges. Il faut réécouter ici la profondeur poétique atteinte par Sir Neville Mariner, à rééditer chez … Decca.

Compléments…

Le Coffret Decca ajoute l’Ode Alexander’s Feast ou le pouvoir de la musique en l’honneur de Sainte Cécile, en deux parties, composée d’après Dryden (1697), et présentée en création à Londres au Théâtre Royal Covent garden en février 1736. Immédiatement, le public londonien applaudit cette ode, fière et princière allégorie, au souffle philosophique chantée en anglais (26 représentations de 1736 à 1755).

Partie 1. Selon Plutarque, Alexandre vainqueur de Darius, célèbre en présence de la belle Thaïs, sa victoire à Persepolis lors d’un grand et somptueux banquet : hymne à Zeus, à Bacchus, évocation de la mort de Darius, célébration des joies de l’amour et des plaisirs, grâce à la musique (incarné par le chantre Thimotée dont le chant suscite divers passions par son éloquente maîtrise).

Partie 2. Le ténor chante un air guerrier et la basse justifie l’acte des Grecs contre les Perses car ces derniers avaient incendié Athènes. Juste retour des choses. Alors qu’on célèbre la destruction de Persepolis, le choeur final compare le chant de Thimotée au pouvoir salvateur de la musique et de Sainte-Cécile. Handel n’organise pas son sujet en un drame cohérent comprenant personnages et situations dramatiques enchaînées. C’est une succession d’airs, duos et de choeurs exclamatifs, fortement expressifs, le plus souvent allègres.

Interprétation. Pourtant avec ses fabuleux Monteverdi Choir et les English Baroque Solists, Gardiner en 1988 réalise un soutien choral et orchestral très séduisant mais trop lisse et finalement d’une tenue mécanique peu caractérisée sur la durée. Les solistes sont plus intéressants, permettant d’exprimer aves justesse le sentiment et le caractère de chaque séquence : Donna Brown, Carolyne Watkinson, Stephen Vercoe… Pour autant l’engagement des interprètes manquent de souffle et d’urgence et l’on reste en attente d’une version plus mordante et vive.

Le coffret ajoute aussi un oratorio de jeunesse, en anglais parmi les premiers essais : Acis & Galatea, HWV 49, masque en deux parties d’après le livret de John Gay, créé à Cannons en 1718… En 1978, soit l’une de ses premières lectures haendéliennes, Gardiner et ses English Baroque Soloists frappent un grand coup, d’une fraicheur de ton admirable, d’une vivacité expressive passionnante. D’une grâce purcelliennes, le masque est une savoureuse et suave pastorale où perce déjà le souffle des choeurs, surtout le solitude langoureuse de la brute Polyphème pour Galatea, qui écrase l’amant de la belle, Acis. La verve théâtrale, l’acuité du geste saisissent et convainquent totalement, assurant à ses débuts, la justesse poétique de Gardiner aux côtés duquel brillent la grâce et tendresse des solistes : Norma Burrowes, Anthony Rolfe Johnson, Willard White soit Galatea, Damon et Polyphemus. Superbe premier geste originel d’un Gardiner non encore « standardisé » (comme il tendra à l’être dans les années 1980 et 1990). La version, précédemment rééditée dans le coffret Archiv, analogue archives / ARCHIV Produktion / analogue stereo recordings (1959-1981) – 50 cd limited edition (parution de mai 2016) — LIRE notre présentation et critique

Le coffret ajoute aussi un oratorio de jeunesse, en anglais parmi les premiers essais : Acis & Galatea, HWV 49, masque en deux parties d’après le livret de John Gay, créé à Cannons en 1718… En 1978, soit l’une de ses premières lectures haendéliennes, Gardiner et ses English Baroque Soloists frappent un grand coup, d’une fraicheur de ton admirable, d’une vivacité expressive passionnante. D’une grâce purcelliennes, le masque est une savoureuse et suave pastorale où perce déjà le souffle des choeurs, surtout le solitude langoureuse de la brute Polyphème pour Galatea, qui écrase l’amant de la belle, Acis. La verve théâtrale, l’acuité du geste saisissent et convainquent totalement, assurant à ses débuts, la justesse poétique de Gardiner aux côtés duquel brillent la grâce et tendresse des solistes : Norma Burrowes, Anthony Rolfe Johnson, Willard White soit Galatea, Damon et Polyphemus. Superbe premier geste originel d’un Gardiner non encore « standardisé » (comme il tendra à l’être dans les années 1980 et 1990). La version, précédemment rééditée dans le coffret Archiv, analogue archives / ARCHIV Produktion / analogue stereo recordings (1959-1981) – 50 cd limited edition (parution de mai 2016) — LIRE notre présentation et critique

LIRE aussi le volet 1 de notre grand dossier HAENDEL / HANDEL, les Oratorios 1/2