CAEN, PARIS. Lemoyne : Phèdre, 1786. Du 27 avril au 11 juin 2017. FORTUNE DE LA TRAGEDIE LYRIQUE française… Après Andromaque, Céphale et Procris et La Caravane du Caire de Grétry (1784), Amadis de Gaule de J.C. Bach (1779), Les Bayadères (1810) et Sémiramis de Catel, Les Danaïdes de Salieri, Renaud de Sacchini et Atys de Piccinni (1780), ou encore Thésée de Gossec (1778 / 1782), le Palazzetto Bru Zane ou Centre de musique romantique française établi à Venise, explore davantage encore les sources du romantisme avec cette Phèdre, tragédie lyrique de Lemoyne créée à Fontainebleau en octobre 1786. Il s’agit d’une recréation qui interroge le courant néoclassique, propre aux années 1780 en France, quand simultanément, est aussi recréé la Chimène du napolitain Sacchini (1783). NEOCLASSICISME MUSICAL et OPERA ROYAL… La période investie sujet d’une véritable enquête scientifique est celle où le dernier goût de la cour de France avant la chute de l’ordre monarchique à la fin de la décennie soit en 1789, cultive une scène lyrique qui brille par son éclectisme, un raffinement orchestral et vocal inédits, des réalisations scéniques qui recherchent le spectaculaire et le frénétique fantastique, grâce à des moyens en conséquence. Aucun doute Marie-Antoinette et Louis XVI favorisent comme jamais l’Opéra à Versailles et dans les châteaux royaux, comme s’il s’agissait de toujours perpétuer le renouvellement des formes et des genres après la révolution opérée par Gluck au début des années 1770 (Gluck à Paris : 1774-1779). Et en tentant de ne pas trahir l’apport du Chevalier à Paris.

CAEN, PARIS. Lemoyne : Phèdre, 1786. Du 27 avril au 11 juin 2017. FORTUNE DE LA TRAGEDIE LYRIQUE française… Après Andromaque, Céphale et Procris et La Caravane du Caire de Grétry (1784), Amadis de Gaule de J.C. Bach (1779), Les Bayadères (1810) et Sémiramis de Catel, Les Danaïdes de Salieri, Renaud de Sacchini et Atys de Piccinni (1780), ou encore Thésée de Gossec (1778 / 1782), le Palazzetto Bru Zane ou Centre de musique romantique française établi à Venise, explore davantage encore les sources du romantisme avec cette Phèdre, tragédie lyrique de Lemoyne créée à Fontainebleau en octobre 1786. Il s’agit d’une recréation qui interroge le courant néoclassique, propre aux années 1780 en France, quand simultanément, est aussi recréé la Chimène du napolitain Sacchini (1783). NEOCLASSICISME MUSICAL et OPERA ROYAL… La période investie sujet d’une véritable enquête scientifique est celle où le dernier goût de la cour de France avant la chute de l’ordre monarchique à la fin de la décennie soit en 1789, cultive une scène lyrique qui brille par son éclectisme, un raffinement orchestral et vocal inédits, des réalisations scéniques qui recherchent le spectaculaire et le frénétique fantastique, grâce à des moyens en conséquence. Aucun doute Marie-Antoinette et Louis XVI favorisent comme jamais l’Opéra à Versailles et dans les châteaux royaux, comme s’il s’agissait de toujours perpétuer le renouvellement des formes et des genres après la révolution opérée par Gluck au début des années 1770 (Gluck à Paris : 1774-1779). Et en tentant de ne pas trahir l’apport du Chevalier à Paris.

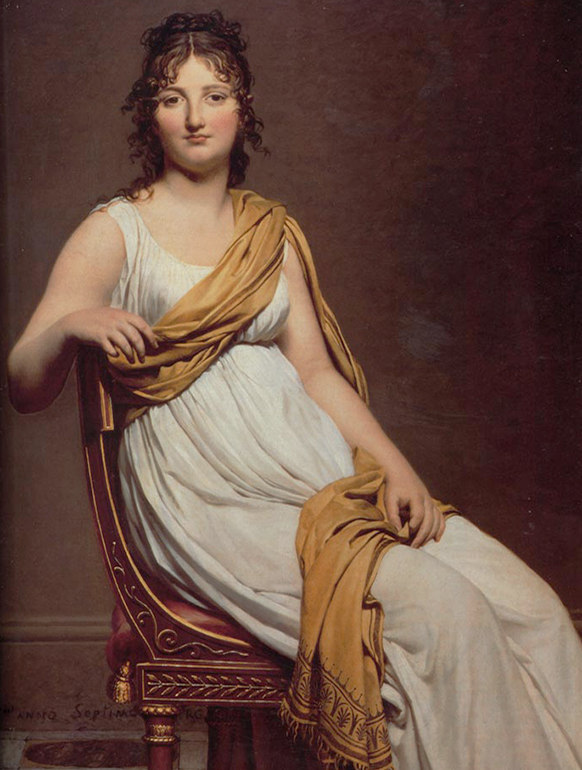

Des 70’s aux 80’s… Dix années ont passé et les jeunes souverains affirment ce goût néo classique qui succédant au Baroque de l’époque des Lumières prépare déjà l’essor du romantisme : séquence exceptionnellement féconde que l’on résume par l’expression… La musique et le théâtre lyrique passe des passions de l’âme baroque à l’émergence du sentiment romantique… A bon entendeur. (Illustration ci dessus : portrait de Marie-Antoinette par Madame Vigée Lebrun _ ci contre : Comtesse Sacy par David, 1790). En cultivant cette éloquence nouvelle de la sentimentalité, les amateurs aiment surtout se délecter des passions les plus exacerbées qui voient les Alcina et Clorinde baroques, remplacées par les femmes dévoreuses, pourtant amoureuses et impuissantes, d’un nouveau profil, tragique et fantastique, Médée (Cherubini) et Armide (Thésée de Gossec, Renaud de Sacchini), que la posture néo grecque conduit vers l’épure frénétique et spectaculaire des Méhul et Spontini à venir. L’époque est à la relecture des classiques du XVIIè : quand Lully, Racine ou Corneille fournissent les sources de nouveaux modèles esthétiques et sonores…

Des 70’s aux 80’s… Dix années ont passé et les jeunes souverains affirment ce goût néo classique qui succédant au Baroque de l’époque des Lumières prépare déjà l’essor du romantisme : séquence exceptionnellement féconde que l’on résume par l’expression… La musique et le théâtre lyrique passe des passions de l’âme baroque à l’émergence du sentiment romantique… A bon entendeur. (Illustration ci dessus : portrait de Marie-Antoinette par Madame Vigée Lebrun _ ci contre : Comtesse Sacy par David, 1790). En cultivant cette éloquence nouvelle de la sentimentalité, les amateurs aiment surtout se délecter des passions les plus exacerbées qui voient les Alcina et Clorinde baroques, remplacées par les femmes dévoreuses, pourtant amoureuses et impuissantes, d’un nouveau profil, tragique et fantastique, Médée (Cherubini) et Armide (Thésée de Gossec, Renaud de Sacchini), que la posture néo grecque conduit vers l’épure frénétique et spectaculaire des Méhul et Spontini à venir. L’époque est à la relecture des classiques du XVIIè : quand Lully, Racine ou Corneille fournissent les sources de nouveaux modèles esthétiques et sonores…

La tragédie lyrique française à son crépuscule

Phèdre 1786

Ainsi l’exploration conduite éclaire ce bouillonnement artistique exceptionnel propre aux années 1780 dont classiquenews a rendu compte pas à pas distinguant par comptes rendus et documentaires vidéos développés, les apports et la réelle pertinence (consulter les liens ci avant).

RECRÉATIONS PARFOIS INDIGESTES… Souvent l’idée même d’une récréation prometteuse surpasse la pertinence et la valeur musicale réelle des partitions redécouvertes. Souvent il s’agit de mesurer l’attrait actuel du genre lyrique spécifique à la royauté et de relever hélas la conformité et le caractère lisse d’écritures trop respectueuses des conventions du genre, n’est pas Rameau qui veut. Certes il faut bien tout ressusciter et pour convenir au goût et à la patience de l’audience contemporaine, parfois adapter ou retranscrire, réduire et arranger…; mais reconnaissons que les œuvres ressuscités valent par fragments ou séquences plutôt que dans leur continuité d’un bout à l’autre. Pourquoi donc s’entêter à servir les partitions dans leur intégralité parfois indigeste ? Pourquoi ne pas sélectionner les meilleurs épisodes puis selon l’accueil du public qui paie partie des productions (un nouveau mode participatif serait ici à inventer), redonner l’intégrale si la première session s’est révélée convaincante ? Cela éviterait bien des agacements, de l’ennui et aussi des dépenses publiques inutiles (puisque certains partenaires sont subventionnés par l’argent des contribuables)… Trêve d’humeurs.

RECRÉATIONS PARFOIS INDIGESTES… Souvent l’idée même d’une récréation prometteuse surpasse la pertinence et la valeur musicale réelle des partitions redécouvertes. Souvent il s’agit de mesurer l’attrait actuel du genre lyrique spécifique à la royauté et de relever hélas la conformité et le caractère lisse d’écritures trop respectueuses des conventions du genre, n’est pas Rameau qui veut. Certes il faut bien tout ressusciter et pour convenir au goût et à la patience de l’audience contemporaine, parfois adapter ou retranscrire, réduire et arranger…; mais reconnaissons que les œuvres ressuscités valent par fragments ou séquences plutôt que dans leur continuité d’un bout à l’autre. Pourquoi donc s’entêter à servir les partitions dans leur intégralité parfois indigeste ? Pourquoi ne pas sélectionner les meilleurs épisodes puis selon l’accueil du public qui paie partie des productions (un nouveau mode participatif serait ici à inventer), redonner l’intégrale si la première session s’est révélée convaincante ? Cela éviterait bien des agacements, de l’ennui et aussi des dépenses publiques inutiles (puisque certains partenaires sont subventionnés par l’argent des contribuables)… Trêve d’humeurs.

LA PHEDRE DE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE… Qu’en sera-t-il au juste pour cette Phèdre d’un Lemoyne méconnu, mésestimé peut-être, carrément oublié certainement ? Pour chaque récréation prometteuse annoncée, l’idée de re-découvrir un chef d’œuvre s’impose à nous malgré les réserves précitées. Après tout, bien lointaine demeure cette époque ou les historiens de l’art découvraient un nom, un style, une représentation éblouissante de la nature et des passions humaines… voyez évidemment le peintre Georges La Tour inconnu insigne, jusqu’à sa résurrection en… 1934. En musique, il’ n’existe pas d’exemple aussi révélateur d’un génie méconnu… quoique les Monteverdi, le Vivaldi lyrique soient aujourd’hui des mondes sonores totalement re-découverts, totalement fascinants. Si en peinture il ne faut que de bons yeux et des chercheurs véritables qui ont le goût de l’enquête, les compositeurs géniaux à re-découvrir, exigent aussi des interprètes et des instruments capables d’en exprimer la subtile intelligence, comme l’évidente singularité.

En Phèdre, surgit l’interdit du désir incestueux. Sur les traces des tragédiens grecs anciens, Euripide et Sénèque, puis Racine… la musique de Lemoyne affirme une autre Phèdre, visage spécifique de la fille de Minos et de Pasiphaë, soit un monstre sentimental, âme désirante, tiraillée, impuissante dominée par sa passion trop coupable. Avant Lemoyne, Rameau avait su éblouir en proposant sa propre vision (baroque) du mythe de la cougar dévoreuse avant l’heure… soit une figure souveraine digne et blessée d’une dignité impériale qui dans une langue déclamée inouïe entend, dès 1733, soit en plein esthétique rocaille, égaler voire dépasser le théâtre de Racine. Et de Corneille. Pas moins. De fait, Rameau impose une langue nouvelle, directe et sensuelle, expressive et violente d’une modernité absolue…

Portrait de Madame Verninac par Jacques Louis David (vers 1799)

Inspirés par la musique de Lemoyne, “sa force et sa modernité”, les producteurs de cette Phèdre 2017 placent l’orchestre sur la scène comme une actuelle récréation d’un autre drame de la même période Chimène de Sacchini (d’après Corneille), où déjà les musiciens du Concert de La Loge étaient placés de même, le chef au centre du dispositif scénique et les instruments tout à fait visibles pendant l’action (une indication de l’importance sonore de l’orchestre ? Certainement). L’époque et bien à la relecture des mythes légués par le théâtre classique du siècle précédent : les compositeurs invités, protégés par Marie-Antoinette réadaptent Racine comme Lully, dans une syntaxe plus nerveuse, voire frénétique.

Sur la scène le temple de Vénus, où se situe l’action de la tragédie, devient alors un « temple de la musique », les instrumentistes paraissent ainsi tels les prêtres du culte, aux côtés des choristes, qui entourent et accompagnent les protagonistes.

Efficace, bref, parfois violent, Lemoyne soigne l’urgence des contrastes : une esthétique bien baroque, mais totalement réhabillée. Il se concentre sur le quatuor tragique d’où est exclue Aricie, la fiancé du jeune Hippolyte qu’aime sans issue l’ignoble Phèdre. En écartant Aricie qui s’est vouée à Diane, exit toute coloration pastorale (si éblouissante chez Rameau). L’heure est à la coupe sanglante néoclassique : sacrifice, possession, hurlement. Chaque épisode de Lemoyne est une issue vers la mort.

Phèdre, OEnone, Hippolyte et Thésée, « dans leurs costumes dorés, cramoisis, arrivent déjà consumés, prêts à devenir poussière, à s’évaporer dans les tombes qui jalonnent la scène… Cette opposition entre le gris du sol et l’or des tombes et des costumes permet de créer un espace imaginaire, entre la vie et la mort, sous les lumières savantes de Dominique Bruguière », comme le précise le metteur en scène.

Phèdre de Jean-Baptiste Lemoyne, 1786

Recréation

Du 27 avril au 11 juin 2017

CAEN, Théâtre, les 27 et 28 avril 2017

CAEN, Théâtre, les 27 et 28 avril 2017

PARIS, Bouffes du nord, les 9, 10 et 11 juin 2017

REIMS, Opéra, mardi 10 octobre 2017

____________________

Tragédie lyrique en 3 actes

Livret de François-Benoît Hoffmann

Création le 26 octobre 1786 au Château de Fontainebleau

Nouvelle version / transcription / arrangement pour 4 chanteurs et 10 instruments

LE CONCERT DE LA LOGE

Phèdre: Judith Van Wanroij

OEnone: Diana Axentii

Hippolyte: Enguerrand de Hys

Thésée: Thomas Dolié

Direction musicale et violon: Julien Chauvin

Mise en scène : Marc Paquien

Jacques Louis DAVID : Portrait d’une femme, 1798. Comme Lemoyne ou Sacchini dans la France des années 1780, David, l’inventeur en peinture du néoclassicisme (Le Serment des Horaces, salon de 1784), se met au goût du jour et adopte dans ses portraits aristocratiques, la mode néo grecque ou néo étrusque (voir aussi le portrait de Madame Récamier), explicitement néo classique… qui fait paraître les dames en Phèdres, certes assagies…

_____________________

LA CHIMENE de SACCHINI, 1783

Parallèlement à PHEDRE de Lemoyne, se précise le profil de la Chimène de Sacchini, récemment et actuellement recrée (mars 2017). Inspiré de Corneille (Le Cid), Sacchini remet au goût du jour en 1783 pour la Cour de France, le mythe chevaleresque où l’amoureuse bafouée qui porte la loi du père, est tiraillée car elle aime celui qui l’a tué : Rodrigue. Amour ou devoir, le père ou l’amant… VOIR LE PROCES DE CHIMENE, nouvelle recréation lyrique de l’époque des Lumières, au temps du néoclassicisme

Parallèlement à PHEDRE de Lemoyne, se précise le profil de la Chimène de Sacchini, récemment et actuellement recrée (mars 2017). Inspiré de Corneille (Le Cid), Sacchini remet au goût du jour en 1783 pour la Cour de France, le mythe chevaleresque où l’amoureuse bafouée qui porte la loi du père, est tiraillée car elle aime celui qui l’a tué : Rodrigue. Amour ou devoir, le père ou l’amant… VOIR LE PROCES DE CHIMENE, nouvelle recréation lyrique de l’époque des Lumières, au temps du néoclassicisme

JACQUE-LOUIS DAVID : portrait de la comtesse de Sacy, 1790. Mise sobre, presque épure néogrecque, l’aristocrate fait pâle figure en robe simple et d’un raffinement « rustique ». Ni bijoux, ni parures sophistiquée, perruque au naturel… tout souligne ici ce goût de la simplicité propre à l’esthétique néo classique.