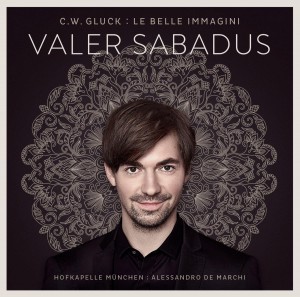

CD. Valer Sabadus, contre-ténor. Gluck, Sacchini: Le Belle imagine (1 cd Sony classical). Parmi les étoiles du chant de tête, incarnation actuelle des castrats mythiques style Farinelli ou Cafarelli, plusieurs jeunes chanteurs de la nouvelle génération se sont récemment affirmés sur la scène : évidemment Franco Fagioli, David Hansen et aussi, en troisième position mais très prometteur, Valer Sabadus : les trois contre ténors ont fait la réussite de l’excellente production recréatrice initiée par leur aîné et confrère, Max Emanuel Cencic : Artaserse de Leonardo Vinci (1730). Magistrale production où s’impose pour l’éclat de la vocalité virtuose du seria napolitain, le chant maîtrisé des voix de fausset enfin accordé à un jeu scénique cohérent… et des tempéraments dramatiques d’une nouvelle profondeur.

CD. Valer Sabadus, contre-ténor. Gluck, Sacchini: Le Belle imagine (1 cd Sony classical). Parmi les étoiles du chant de tête, incarnation actuelle des castrats mythiques style Farinelli ou Cafarelli, plusieurs jeunes chanteurs de la nouvelle génération se sont récemment affirmés sur la scène : évidemment Franco Fagioli, David Hansen et aussi, en troisième position mais très prometteur, Valer Sabadus : les trois contre ténors ont fait la réussite de l’excellente production recréatrice initiée par leur aîné et confrère, Max Emanuel Cencic : Artaserse de Leonardo Vinci (1730). Magistrale production où s’impose pour l’éclat de la vocalité virtuose du seria napolitain, le chant maîtrisé des voix de fausset enfin accordé à un jeu scénique cohérent… et des tempéraments dramatiques d’une nouvelle profondeur.

Et puis, il y eut ensuite, au festival d’Aix 2014, également publié en dvd, l’éblouissante et trouble Elena de Cavalli (1659), opéra des travestissements et de la sensualité masquée enivrante où s’est confirmé un talent immense pour la fasinante fusion des sexes : le Menelas de… Valer Sabadus, un rôle d’une force érotique majeure, révélant la puissante lyre suave et volptueuse du compositeur vénitien… comme l’intensité diamantine d’une voix singulière.

Aujourd’hui, pour Sony classical, le contre ténor qui est devenu simplement Valer Sabadus (après s’être appelé Valer Barna-Sabadus) affirme une même autorité vocale, agile et caractérisée chez Gluck et Sacchini, deux auteurs du plein XVIIIè, élégantisismes mais pas moins humains et profonds pour autant.. Le chanteur opère une glissement chronologique, ouvertement tourné vers la seconde moitié du XVIIIè, ce moment viennois d’importance où le chevalier Gluck confirme sa réforme au début des années 1770, passant du baroque au néoclassicisme, … où se précise un style expressif, essentiellement dramatique (c’est à dire centré sur l’intelligence des situations moins sur la seule performance vocale), tout autant servi par l’Européen Antonio Sacchini, qui d’ailleurs retrouvera en France le même Gluck. Valer Sabadus chante de Gluck, entre autres le Cid (créé à Londres en 1773) comme le Paris de Paris et Hélène créé à Vienne en 1770, écriture lyrique prolongeant sa Semiramide riconosciuta (Vienne, 1748).

Aujourd’hui, pour Sony classical, le contre ténor qui est devenu simplement Valer Sabadus (après s’être appelé Valer Barna-Sabadus) affirme une même autorité vocale, agile et caractérisée chez Gluck et Sacchini, deux auteurs du plein XVIIIè, élégantisismes mais pas moins humains et profonds pour autant.. Le chanteur opère une glissement chronologique, ouvertement tourné vers la seconde moitié du XVIIIè, ce moment viennois d’importance où le chevalier Gluck confirme sa réforme au début des années 1770, passant du baroque au néoclassicisme, … où se précise un style expressif, essentiellement dramatique (c’est à dire centré sur l’intelligence des situations moins sur la seule performance vocale), tout autant servi par l’Européen Antonio Sacchini, qui d’ailleurs retrouvera en France le même Gluck. Valer Sabadus chante de Gluck, entre autres le Cid (créé à Londres en 1773) comme le Paris de Paris et Hélène créé à Vienne en 1770, écriture lyrique prolongeant sa Semiramide riconosciuta (Vienne, 1748).

Porté par la direction fine et subtile d’Alessandro De Marchi…

Valer Sabadus chante Gluck : éblouissant !

Saluons au début de ce récital lyrique, l’élégie tendre de l’aria de Paride (oh, del mio dolce ardor) en dialogue avec le hautbois, instrument d’une âme dévoilée, saisi par Cupidon, désirante : legato et passage aisés qui laisse se déployer une voix aux aigus charnus, taillés pour les personnages blessées, en souffrance mais dignes (le fonds de commerce futur de notre excellent soliste).

Gluck s’affirme dans sa franche coupe orchestrale d’un dramatisme direct, d’un souffle irrésistible qui semble annoncer et Mozart et Beethoven : l’ouverture des fêtes d’Apollon (acte d’Orphée, Vienne 1769) confirme le tempérament du Chevalier pour une fureur nouvelle mais élégante, très viennoise – préhaydnienne. D’un maintien et d’une tenue mesurée défendue par la nervosité scintillante du chef, l’orchestre sait être précis et mordant à souhait. Une écriture intesément dramatique à mettre en parallèle évidemment avec le Mozart de Don Giovanni.

En Orfeo, La voix se fait écho de sa propre errance, avec la flûte en résonance (Chiamo il mio ben cosi)… Timbre corsé et clair mais d’une brillance blessée qui exprime idéalement le tourment des héros sacrifiés démunis tel Orphée : ainsi le poète face au choeur infernal.

On retrouve ici ce que sera les futurs mouvements les plus réussis de l’Orphée et Euridice de Gluck à Paris au début des années 1770 : mais ici, l’époque est aux années 1760 : et le futur ballet des furies, s’intitule Danza des spectres et des furies, intégré dans Don Juan ou le festin de Pierre (Vienne 1761) : une page vivaldienne par sa fureur électrisante, son souffle orchestral où perce le chant alterné et combiné des cordes et des cuivres. Précis, équilibré, chatoyant aussi par des couleurs finement tissées, l’orchestre sait tempérer et calibrer idéalement ses effets dramatiques avec un souci constant de la clarté : un maître mot que n’aurait pas renié Gluck soi-même.

Dans le second air extrait du même Paris inaugural, Valer Sabadus accroche chaque verbe du récitatif comme une brûlure ardente, sachant conduire l’air proprement dit avec une gravité souterraine, l’expression d’une psyché qui grâce à l’exigence de Gluck se colore et se nourrit différemment, hors des cascades de notes et de vocalises essentiellement extérieures. En 1770, l’air « le belle immagini… » qui donne son titre au récital est d’une noblesse tendre, irrésistible, d’autant que chanteur et instrumentistes y réalisent une belle complicité expressive : au chef revient ce souci des équilibres et du format ténu, véhicule du sentiment, non plus de la passion démonstrative. Le climat est proche de Mozart. Si son Paride est halluciné, crépusculaire, voire lugubre, son Rodrigo (Cid, Londres 1773) est amoureusement tendre, d’autant plus lumineux avec le concours de la flûte affectueuse. Saber Sabadus, pour cette première mondiale, dévoile un Sacchini au style européen, vraie célébrité à son époque, et vedette à Londres et à Paris (où il est justement exposé en challenger de Piccinni, les deux napolitains étant comparés systématiquement à Gluck dans les années 1780 soit sous le règne de Marie-Antoinette) : l’écriture de ce Cid est très sentimentale, ciselée, pudique, langoureuse mais humaine, touchée constamment par la grâce et l’élégance du genre seria (agilité virtuose du « Placa lo sdegno o cara » où l’abattage de Sabadus fait mouche, comme l’air qui suit d’une sensibilité élégiaque attendrie là encore). De plus le timbre juvénile de Valer Sabadus, intense, incarne idéalement l’ardent désir volcanique du jeune amant audacieux (ample air : Ecco,o cara… se pietà tu senti al core… ») qui en maître de ses sentiments, est prêt au pardon, à la tendresse obligée : cet air est une prière irrésistible.

Dommage de terminée sur une note plus artificielle, – quoique subtilement ornementée au violon / violoncelle-, celle de l’air de Scitalce de Semiramide reconosciuta : un air proche du pathos napolitain, plus convenu, et après la franchise introspective de Paride ou de Rodrigo, semble empêtré dans une cascade obligée de vocalises de bon ton. Même si l’on reconnaît comme on a dit l’imbrication très délicate des deux instruments obligés dans le chant du soliste.

Le travail du chef et des instrumentistes doit être particulièrement salué par sa finesse et son étonnante richesse agogique (un raffinement qui devrait inspirer certains chefs conquérants du même répertoire tels Christophe Rousset, infiniment moins profond). Une telle balance entre instrumentistes et voix relève d’un chef qui depuis des années a révélé une étonnante voire saisissante maîtrise dans le répertoire du baroque tardif et romantisme naissant, à l’époque du XVIIIè, servieur particulièrement zélé par exemple de Jommelli (un compositeur né en 1714 dont le tricentenaire est passé totalement sous silence).

Outre les considérations musicologiques sur la valeur intrinsèque de chaque air, ce récital du contre-ténor Valer Sabadus est une totale réussite. Le chanteur est bien de la génération des interprètes fins et originaux, d’une musicalité sûre, d’autant plus convaincant qu’il est accompagné par un superbe chef et un orchestre aux couleurs d’une subtilité saisissante. C’est avec ses confrères et contemporains Franco Fagioli et David Hansen, le champion actuel du chant de contre-ténor, alliant, finesse, puissance, originalité, personnalité. Notre époque est merveilleuse : que les directeurs et producteurs d’opéras sachant employer chacun avec intelligence et discernement, sans omettre le chef que l’on entend si rarement en France.

Valer Sabadus, contre-ténor. Hofkapelle München. Alessandro de Marchi, direction. Gluck, Sacchini: Le Belle imagine (1 cd Sony classical). enregistrement réalisé à Munich en février 2014.