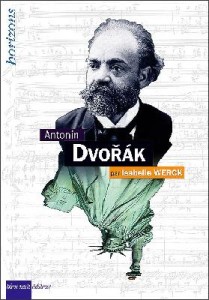

LIVRE événement, critique. ANTONIN DVORAK par Isabelle Werck (Bleu Nuit, janv 2020). Avec son aîné Bedrich Smetana, plus engagé sur la question identitaire et culturel tchèque, le Bohémien Antonín Dvorák (1841-1904), formé à Prague, est aussi la figure musicale de l’indépendance de la Tchéquie ; sa carrière se développe au moment où l’empire austro hongrois s’effrite et doit concéder des libertés spécifiques libérant la singularité identitaire des nations. 4 ans après la mort de Dvorak, l’empire de François Joseph n’existe plus, emporté par la première guerre mondiale. Le patriotisme de Dvorak reste modéré, ses œuvres s’inspirant indirectement du folklore national ; homme de synthèse, Dvorak sait atteindre le souffle de l’universel, y compris dans ses pièces nées de séjours à l’étranger, dont évidemment la Symphonie n°9 du « Nouveau Monde », prolongement de sa tournée aux USA de 4 ans. L’auteure rétablit le contexte géopolitique dans lequel Dvorak a forgé sa propre écriture ; une écriture féconde comprenant symphonies, musique de chambre, oratorio et musique concertante ; la question des opéras est traitée à part car elle est l’objet de ressentiments : Dvorak en a souffert ; désireux de percer dans le genre lyrique, il n’aura guère de succès qu’avec Russalka et sa fameuse « chanson à la lune », pure instant de poésie. Malgré un destin familial éprouvé, endeuillé, Dvorak s’affirme par sa loyauté, sa droiture; une écriture forte, généreuse, puissante et raffinée où la notion de folklore est recyclée avec génie et sensibilité. Aujourd’hui quelques rares chefs ont su comprendre le souffle comme la poésie de Dvorak, sa grandeur, le raffinement de son style comme la présence filigranée des motifs folkloriques : Michel Tabachnik, Karel Ancerl, Ferenc Fricsay, Leonard Bernstein, Jiri Belohlavek….

LIVRE événement, critique. ANTONIN DVORAK par Isabelle Werck (Bleu Nuit, janv 2020). Avec son aîné Bedrich Smetana, plus engagé sur la question identitaire et culturel tchèque, le Bohémien Antonín Dvorák (1841-1904), formé à Prague, est aussi la figure musicale de l’indépendance de la Tchéquie ; sa carrière se développe au moment où l’empire austro hongrois s’effrite et doit concéder des libertés spécifiques libérant la singularité identitaire des nations. 4 ans après la mort de Dvorak, l’empire de François Joseph n’existe plus, emporté par la première guerre mondiale. Le patriotisme de Dvorak reste modéré, ses œuvres s’inspirant indirectement du folklore national ; homme de synthèse, Dvorak sait atteindre le souffle de l’universel, y compris dans ses pièces nées de séjours à l’étranger, dont évidemment la Symphonie n°9 du « Nouveau Monde », prolongement de sa tournée aux USA de 4 ans. L’auteure rétablit le contexte géopolitique dans lequel Dvorak a forgé sa propre écriture ; une écriture féconde comprenant symphonies, musique de chambre, oratorio et musique concertante ; la question des opéras est traitée à part car elle est l’objet de ressentiments : Dvorak en a souffert ; désireux de percer dans le genre lyrique, il n’aura guère de succès qu’avec Russalka et sa fameuse « chanson à la lune », pure instant de poésie. Malgré un destin familial éprouvé, endeuillé, Dvorak s’affirme par sa loyauté, sa droiture; une écriture forte, généreuse, puissante et raffinée où la notion de folklore est recyclée avec génie et sensibilité. Aujourd’hui quelques rares chefs ont su comprendre le souffle comme la poésie de Dvorak, sa grandeur, le raffinement de son style comme la présence filigranée des motifs folkloriques : Michel Tabachnik, Karel Ancerl, Ferenc Fricsay, Leonard Bernstein, Jiri Belohlavek….

Le texte très bien documenté sur le contexte politique souligne combien la notion d’identité est profonde et puissante voire inspiratrice dans l’œuvre de Dvorak. Il est né en Bohème (province qui forme avec la Moravie, la Tchéquie, où l’on parle le tchèque et non le slovaque), où l’allemand est supporté voire détesté car depuis plus d’un siècle au moment où naît Antonin Dvorak, en 1841, la Moravie et Bohème sont sous tutelle de l’Empire autrichien.

Le texte très bien documenté sur le contexte politique souligne combien la notion d’identité est profonde et puissante voire inspiratrice dans l’œuvre de Dvorak. Il est né en Bohème (province qui forme avec la Moravie, la Tchéquie, où l’on parle le tchèque et non le slovaque), où l’allemand est supporté voire détesté car depuis plus d’un siècle au moment où naît Antonin Dvorak, en 1841, la Moravie et Bohème sont sous tutelle de l’Empire autrichien.

Nationaliste, Dvorak l’est viscéralement en homme attaché à sa terre et à sa culture, – depuis Vysoka, sa demeure adorée, mais dans une moindre mesure que Smetana, plus militant et farouchement défenseur de la langue tchèque qui quand il meurt en 1884, fait de facto de Dvorak, le plus grand compositeur « national » tchèque. A 43 ans.

Les motifs folkloriques ne sont jamais intégrés directement mais recyclés et transformés, – comme le fait Mahler, né lui aussi ensuite en Tchéquie, en 1860, des landler et valses

selon le principe de la variance identifié par Adorno : une même cellule sur un même rythme est constamment transformée… Dvorak a fait déjà de même, soucieux de la cohérence naturelle de son écriture, et directement stimulé par Janacek, fougueux et convaincu pour l’essor d’une musique authentiquement tchèque. L’auteure souligne les convictions de l’artiste et du créateur, infiniment doué même s’il reste autodidacte : sa sincérité, sa rectitude et sa loyauté sont indiscutables et se lisent de page en page, d’oeuvres en oeuvres. Même aux USA, où il est sollicité pour diriger le Conservatoire de New York à la demande de sa fondatrice la très opiniâtre Jeannette Thurber, Dvorak qui accepte contre toute attente, relève le défi d’y semer les fondations d’une musique traditionnelle authentiquement « américaine » : sans parti pris, mais ouvert et fraternel, Dvorak s’intéresse aux musiques indigènes, celles amérindiennes « indiennes », mais aussi africaines car il distingue non sans passion, le gospel et les musiques « nègres » (terme de l’époque). Il découle de cette période new yorkaise (à partir de sept 1892), la célèbrissime Symphonie américaine de Dvorak, aux côtés de son Quatuor américain, la Symphonie n°9 « du Nouveau Monde », où se glissent les motifs écossais, irlandais, scandinaves et donc indiens et africains : c’est un tout autre regard qu’il est possible de porter sur ce chef d’oeuvre créé triomphalement au Carnegie Hall, en décembre 1893.

Un focus est dédié aussi aux opéras, chantier tardif et plein de surprises dont beaucoup d’éléments sont mis en lumière (Le Jacobin opus 84, La Diable et Katia / Catherine opus 112, surtout Armida… que le chef d’oeuvre absolu de 1900, Russalka, ne doit pas minorer…) ; idem pour le Dvorak auteur certes d’une sublime musique de chambre, mais aussi compositeur pour l’orchestre avec ses 9 symphonies (donc il y a pas que la dernière 9è), et surtout ses poèmes symphoniques où il renoue avec la texture poétique riche et envoûtante des contes et légendes nationaux. Pleine de santé et de lumière (il est nourri au seul soleil en musique : Mozart!), d’une vivacité rafraîchissante et simple, la musique de Dvorak n’en finit pas de saisir et convaincre. C’est un artisan de la musique d’une irrésistible inspiration. Le texte d’Isabelle Werck le démontre de façon indiscutable.

En complément, tableau synoptique, catalogue des œuvres, bibilographie, discographie, et webgraphie sélectives

________________________________________________________________________________________________

LIVRE événement, annonce. Antonin DVORAK par Isabelle WERCK – Éditeur : BLEU NUIT EDITEUR – Collection / Série : horizons ; 75 – Prix de vente au public (TTC) : 20 € – 176 pages ; 20 x 14 cm ; relié – ISBN 978-2-35884-093-4 – EAN 9782358840934 – parution : janvier 2020.

LIVRE événement, annonce. Antonin DVORAK par Isabelle WERCK – Éditeur : BLEU NUIT EDITEUR – Collection / Série : horizons ; 75 – Prix de vente au public (TTC) : 20 € – 176 pages ; 20 x 14 cm ; relié – ISBN 978-2-35884-093-4 – EAN 9782358840934 – parution : janvier 2020.

http://www.bne.fr/page200.html

________________________________________________________________________________________________

Approfondir en vidéo : Les opéras méconnus de DVORAK (cités par Isabelle Werck dans son texte)

Intégrale du Jacobin, direction : Bohumir Liska – version enregistré pour le cinéma – 1974 (1h52mn)

https://www.youtube.com/watch?v=LjCi-l8s6ag

Distribution

Count Vilem: Eduard Haken

Bohus: Jindrich Jindrak

Adolf: Acted by Rudolf Jedlicka/Sung by Rene Tucek

Julie: Marcela Machotkova

Filip: Karel Berman

Jiri: Miroslav Svejda

Benda: Beno Blachut

Terinka: Daniela Sounova

Lorinka: Ruzena Radova

The orchestra is Prague’s National Theater’s,

Bohumir Liska, direction

et aussi

Le Diable et Catherine – 2013

Production filmée à l’Opéra de Prague

https://www.youtube.com/watch?v=gfXPRuyPQXg

Antonín Dvořák: The Devil and Kate

Ovčák Jirka – Jaroslav Březina

Káča — Kateřina Jalovcová

Máma — Ivana Ročková

Čert Marbuel — Luděk Vele

Lucifer — Bohuslav Maršík

dirigent Jan Chalupecký

Národní divadlo v Praze