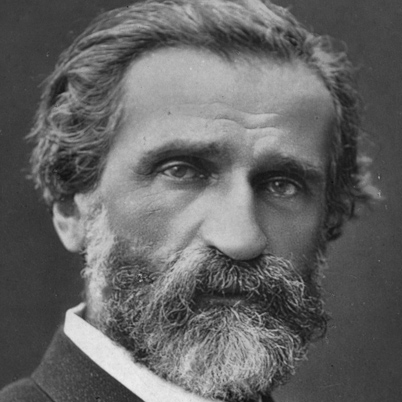

Verdi est sans doute le compositeur dominant (en nombre d’ouvrages représentés) l’histoire des Chorégies, et 2015 offre sous le Mur Romain une reprise du Trovatore, cet opéra dont le récit dramaturgique rend perplexe si la musique emporte d’enthousiasme. C’est justement la direction très subtile de Bertrand de Billy qui mène le jeu, au-delà d’une mise en scène inventive-mais-sans-trop de Charles Roubaud, et permet à Hui He, Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux d’exalter leur chant verdien.

Verdi est sans doute le compositeur dominant (en nombre d’ouvrages représentés) l’histoire des Chorégies, et 2015 offre sous le Mur Romain une reprise du Trovatore, cet opéra dont le récit dramaturgique rend perplexe si la musique emporte d’enthousiasme. C’est justement la direction très subtile de Bertrand de Billy qui mène le jeu, au-delà d’une mise en scène inventive-mais-sans-trop de Charles Roubaud, et permet à Hui He, Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux d’exalter leur chant verdien.

Mur et Limes d’hier et aujourd’hui

Ah le Mur d’Orange ! (Et celui-là ne « repousse » pas, suivez mon regard vers les antiques « limes » type Hadrien ou Muraille de Chine , sans oublier les modernes suréquipés-flingueurs, style Berlin-89, filtre-hispanique d’Etats Unis, et collier de perles-israéliennes en terre de Palestine)… Ah les fins d’après-midi incertains, où malgré la météo locale si sophistiquée on craint jusqu’au dernier moment quelque orage qui n’ait un remords, à moins que ce fou de mistral ne se lève car longtemps il n’a de (bonne) heure pour s’aller coucher… ! En cette soirée du 1er d’août, la canicule ayant fait courte relâche, c’était idéal : pas de nuit torride, plus de peur d’averse attardée, juste un soupçon de brise fraîche (et en observant bien les bases du podium, on y pouvait saluer le courage des deux jeunes femmes en situation de suppliantes antiques qui, du bras droit ou gauche douloureusement tendu, tenaient chaque page tournée par le dieu-chef), en somme le meilleur d’une soirée Chorégies.

Anthropologie du spectacle d’opéra

Il est vrai aussi que dans la conque des gradins adossée à la colline on se sent aggloméré d’esprit sinon de corps à un public de huit mille âmes (comme on dit), et donc parfois un peu emprisonné par la spontanéité souvent intempestive de certains spectateurs d’opéra qui, parmi la nébuleuse Mélomane, mériteraient une étude anthropologique très particulière. Je me souviens qu’à l’orée des années 70, quand à Lyon Louis Erlo voulait imposer (tenace, il y arriva) son éthique d’Opéra Nouveau (donc le XXe mais aussi le Baroque dans tous leurs états), ce moderniste architecte de(s)Lumières raillait le lobby d’une « Clientèle du souvenir » qui lui menait la vie dure en Triple Alliance avec les Fan-clubs wagnériens et les Addictés du contre-ut. Et des T.(roubles) O.(bsessionnels) C.(ompulsifs), dieux savent que cela subsiste dans les Maisons d’Opéra fermées ou à ciel ouvert. Une part du public –d’ailleurs peu intéressée par tout autre art que « lyrique », sacrifie…parfois la continuité d’une pensée musicienne au déversoir de l’enthousiasme (ou son contraire), air par air, performance vocale par exploit calibré, comparaison mécaniste par échelle routinière des valeurs… Telle vocalise imparfaite ou simplement laborieuse peut y entrainer protestation borderline grossière, telle interprétation techniquement adéquate mais sans rayonnement scénique susciter la tempête des bravos, ainsi qu’on le vécut ici à propos de Roberto Alagna et de George Petean.

Présence d’un démiurge musicien .

Mais revenons aux faits, justement d’après une conception dramaturgique plus complexe, telle que celle dont nous avions indiqué la lecture dans l’article d’Alberto Savinio. Il est exact et déterminant que la trame du récit-livret, fort bourrée d’invraisemblances et tarabiscotée, tient comme support d’un parcours où le mélodrame se nourrit d’une rhétorique exaltée des passions amoureuses, « patriotiques »,guerrières, familiales. Et peut tout emporter dans son torrent, pourvu qu’une paradoxale unité y impose sa loi du visible et de l’audible. On songe donc d’abord à celle-là pour juger de la beauté d’ensemble. Ici pourtant, c’est celle-ci qui prime, enveloppe et ne quitte plus. Grâces en soient rendues à celui qui se fait démiurge sans tonitruer ou gesticuler, émeut sans larmoyer. Bertrand de Billy a un sens magnifique des volumes sonores, des grandes lignes qui armaturent un discours tantôt héroïque, tantôt attendri jusqu’au plus profond, voire inattendu, de l’intime. Il rejoint ainsi – mais a-t-il lu ces textes du grand Savinio ?- les intentions prêtées à Verdi devant le livret réellement lyrique de Cammarano, adaptateur de l’Espagnol Guttierez : « moins livret d’opéra que texte d’oratorio, ce qui a permis au compositeur de créer une libre succession de tableaux sonores… Verdi, toujours avare de polyphonie, est particulièrement économe de notes, il faut le traiter avec la même délicatesse, la même prudence qu’une statue exhumée dans des fouilles. »

Mais revenons aux faits, justement d’après une conception dramaturgique plus complexe, telle que celle dont nous avions indiqué la lecture dans l’article d’Alberto Savinio. Il est exact et déterminant que la trame du récit-livret, fort bourrée d’invraisemblances et tarabiscotée, tient comme support d’un parcours où le mélodrame se nourrit d’une rhétorique exaltée des passions amoureuses, « patriotiques »,guerrières, familiales. Et peut tout emporter dans son torrent, pourvu qu’une paradoxale unité y impose sa loi du visible et de l’audible. On songe donc d’abord à celle-là pour juger de la beauté d’ensemble. Ici pourtant, c’est celle-ci qui prime, enveloppe et ne quitte plus. Grâces en soient rendues à celui qui se fait démiurge sans tonitruer ou gesticuler, émeut sans larmoyer. Bertrand de Billy a un sens magnifique des volumes sonores, des grandes lignes qui armaturent un discours tantôt héroïque, tantôt attendri jusqu’au plus profond, voire inattendu, de l’intime. Il rejoint ainsi – mais a-t-il lu ces textes du grand Savinio ?- les intentions prêtées à Verdi devant le livret réellement lyrique de Cammarano, adaptateur de l’Espagnol Guttierez : « moins livret d’opéra que texte d’oratorio, ce qui a permis au compositeur de créer une libre succession de tableaux sonores… Verdi, toujours avare de polyphonie, est particulièrement économe de notes, il faut le traiter avec la même délicatesse, la même prudence qu’une statue exhumée dans des fouilles. »

Mélodies de timbres

En effet, Bertrand de Billy conduit le bel et délicat Orchestre National de France selon la maxime novalisienne, « le chemin mystérieux mène à l’intérieur » : non qu’il néglige les « scènes musicales d’action », voire de tumulte constituant la part qui dans cet opéra de mouvement demeure « premier »(et plus évident) « moteur ». Mais on sent que l’attirent encore davantage ces moments précieux (acte I, sc.2, 3 ; acte II, instants de la 4 ; acte III, moments de la sc.4 ; acte IV, sc.1), où une esthétique de l’attente, de la suspension du temps (les choeurs de religieuses et de moines) puis de la menace dévoilent une poésie (du) nocturne. Et où on croit entendre surgir le pré-écho d’une « mélodie de timbres » (ah les magnifiques sonorités des bois, les murmures des cordes !) qui eussent pu faire dire à Schoenberg : Verdi le progressiste ! Il en va de même dans ce qui est bien mieux qu’un accompagnement instrumental des airs et des ensembles, une manière pour les solistes vocaux d’approfondir leur rôle, et d’en ourler l’ombre projetée par la lumière et la violence mêmes.

Naturalisme, poésie et rantanplan

On ne voit pas de contradiction trop fondamentale entre cette vision où le mystère ne s’absente pas et ce qui est donné à voir par la mise en scène de Charles Roubaud, assez efficacement partagée entre l’évocation d’hier et les ouvertures sur un proche d’aujourd’hui, l’action collective et le repliement plus économe sur duos, trios et quatuors où rayonnent d’abord les vocalités affrontées. Ainsi lui sait-on gré de « concentrer » le 4e Acte dans un quasi-huis clos de prison, sans les débordements de châtiments et punitions qui sont seulement suggérés « derrière les portes », et en se servant d’une façon plus générale de « la matière noire » en fond de scène, à l‘aide minimaliste du plan diagonal très ombreux, quitte à « autoriser » en contrepoint fugitif de la musique une frémissante vidéo d’arbres dans le vent (Camille Lebourges). Côté naturaliste, on pouvait d’emblée tout craindre, avec l’installation préparatoire d’une chambrée où les gardes du palais d’Alifiera font bataille de polochons et déambulent en « marcel » (« sous » le mystérieux roulement de timbales de l’ouverture !). D’ autres scènes plus proprement rantanplan qui suivront (avec, dit Savinio, « certains roulements inutiles de timbales, certaines harmonies misérables, certains unissons de fer blanc ») appellent l’irrésistible formule de Clémenceau : « la musique militaire est à la musique ce que la justice militaire est à la justice »…

Les guerres civiles

Jusque dans l’habillement, on croit comprendre que C.Roubaud a voulu chercher des « correspondances » d’Histoire entre XVe et XXe, via l’évocation probable du temps de la Guerre Civile : mais outre que les casquettes plates et les calots ont été employés – si on regarde les photographies d’époque – aussi bien chez les républicains que dans le camp franquiste, il faudrait que cela repose sur une interprétation moins improbable du « conflit de succession à la couronne d’Aragon » : des « pré-fascistes » figurés par les troupes de la famille de Luna et des « plus sympathiques », soutiens du « Comte d’Urgel », intégrant des partisans bohémiens (alias tziganes), faction de « rebelles » à la tête de laquelle Manrico semble avoir été (ou s’être) placé. Comprenne qui pourra s’y retrouver en cette (fausse ?) bonne idée de modernisation, que d’ailleurs je force peut-être sans autorisation, faute d’explication sur les intentions portées par le livre-programme ! En tout cas, le meilleur d’une mise en scène réaliste et bien vivante se donne à voir dans les montagnes de Biscaye, grâce à un cortège bohémien haut en couleurs et fort bien joué-chanté-dansé (l’enfant au premier plan) par les trois Chœurs d’Avignon, Nice et Toulon.

Un Bohème romantique et son rival de caserne

Tiens, le seul interprète qui échappe à cette remise en costumes « historique» décalée, c’est le Trouvère, qui avec sa chemise ouverte paraît plutôt sorti d’une Bohème… romantique. Roberto Alagna a gardé sa triomphante jeunesse, vaillante dans les décisions et les réalisations du combat individuel ou collectif, «préparé » subtilement de l’espace extérieur, mais si ardent avec la belle Leonora, et d’une tendresse bouleversante avec sa « mère » Azucena. L’engagement scénique et vocal est superbe, on y prend des risques (dont parfois un éclat virtuose- dont Verdi aurait dû se dispenser !- fait…heureusement les frais ) pour imposer la noble image d’un chanteur-et-acteur jamais lassé ou guidé par la routine, en somme un Gérard Philipe du lyrique. Et le contraste est ravageur avec le rival Luna (George Petean), dont certes on ne contestera pas la compétence musicale (nous ne disons pas forcément: musicienne), mais qui au début ressemble à un scrogneugneu de ligne Maginot pour se mettre ensuite à évoquer tout bonnement celui que le surréaliste G.Limbour nommait « le cruel satrape fessu », alias Francisco Franco. Histoire de se faire mieux détester ? Et dire que la bio nous évoque sans rire les débuts de cet artiste roumain en …Don Giovanni, mille e tre volte impossibile identificazione (à moins qu’il n’ait muté depuis vingt ans !)…

L’irrémédiablement seul des héros verdiens

Une telle erreur de casting (puis de travail sur le terrain) a évidemment le « mérite » de faire rejaillir les protagonistes de la tragédie, non seulement donc Manrico mais avant tout l’obscur et frénétique objet du désir « lunesque », une Leonora, figure de la pureté aimante jusqu’au sacrifice au début masqué en trahison. Hui He, peut-être initialement un peu réservée – mais qui n’aurait crainte et tremblement à ses débuts devant le Mur ? -, épanouit ensuite une grande vision du rôle, elle vraiment musicienne, et entrant sans vanité virtuose – au contraire, une humilité supérieure – dans ce que l’excellent « prière d’insérer » du programme confié à Roselyne Bachelot nomme « l’irrémédiablement seul » des héros verdiens, leur confrontation aussi avec « l’atmosphère nocturne et maléfique, où tourments et passions résonnent en nous avec une force étrange ». La part d’ombre, elle, affleure et en quelque sorte s’épanouit dans le tragique – voix grave, éclats de fureur, sentiment rendu lisible du destin – dont Marie-Nicole Lemieux conduit avec admirable rigueur mais abandon à cette injustice qu’écrivent les « méchants » sous la dictée de Là-Haut.

On y ajoute les interventions fort justes des interprètes « adjoints » au récit (Ludivine Gombert, Nicolas Testé, Julien Dran, Bernard Imbert), et on amasse la mémoire d’une soirée certes sans « révolution » scénique, mais dont le « chant général » invite à l’approfondissement pour mieux rejaillir, comme écrit Savinio, « en affectueuse apothéose, vers la poésie extraordinaire d’un tel opéra ».

Chorégies d’Orange. Giuseppe Verdi (1831-1901), Il Trovatore. Samedi 1er août 2011. Orchestre National de France, Chœurs, solistes sous la direction de Bertrand de Billy. Mise en scène de Charles Roubaud.