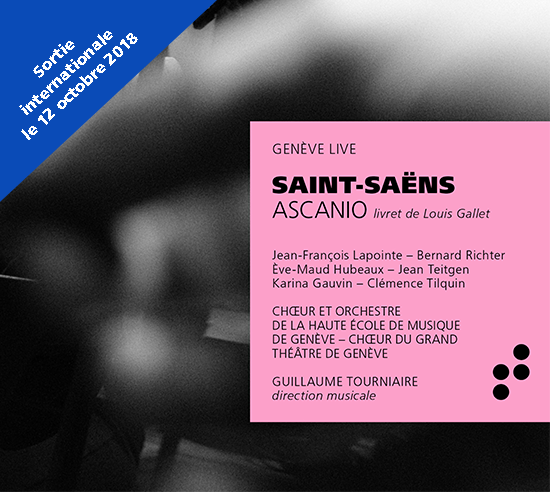

CD, événement, critique. SAINT-SAËNS : Ascanio, 1890 (Tourniaire, 2017, 3 cd B records). Le label B-records crée l’événement en octobre 2018 en dédiant une édition luxueuse à l’opéra oublié de Saint-Saëns, Ascanio, créé en mars 1890 à l’Opéra de Paris. C’est après le grand opéra romantique fixé par Meyerbeer au milieu du siècle, l’offrande de Saint-Saëns au genre historique, et comme les Huguenots de son prédécesseur (actuellement à l’affiche de l’Opéra Bastille), un ouvrage qui s’inscrit à l’époque de la Renaissance française sous la règne de François Ier, quand le sculpteur et orfèvre Benvenuto Cellini travaillait pour la Cour de France. Saint-Saëns sait traiter la fresque lyrique avec un sens maîtrisé de la couleur et de la mélodie : d’autant que, au moment où il fait représenter Ascanio, le genre, objet de critiques de plus en plus sévères, se cherche une nouvelle forme, capable de présenter une véritable alternative au wagnérisme ambiant. Après Etienne Marcel (1879), Henri VIII ( 1883), Ascanio revitalise un sujet français et historique, tout en prenant référence au Benvenuto Cellini de Berlioz qui a précédé et dont lui aussi, la carrière à l’Opéra sera brève.

CD, événement, critique. SAINT-SAËNS : Ascanio, 1890 (Tourniaire, 2017, 3 cd B records). Le label B-records crée l’événement en octobre 2018 en dédiant une édition luxueuse à l’opéra oublié de Saint-Saëns, Ascanio, créé en mars 1890 à l’Opéra de Paris. C’est après le grand opéra romantique fixé par Meyerbeer au milieu du siècle, l’offrande de Saint-Saëns au genre historique, et comme les Huguenots de son prédécesseur (actuellement à l’affiche de l’Opéra Bastille), un ouvrage qui s’inscrit à l’époque de la Renaissance française sous la règne de François Ier, quand le sculpteur et orfèvre Benvenuto Cellini travaillait pour la Cour de France. Saint-Saëns sait traiter la fresque lyrique avec un sens maîtrisé de la couleur et de la mélodie : d’autant que, au moment où il fait représenter Ascanio, le genre, objet de critiques de plus en plus sévères, se cherche une nouvelle forme, capable de présenter une véritable alternative au wagnérisme ambiant. Après Etienne Marcel (1879), Henri VIII ( 1883), Ascanio revitalise un sujet français et historique, tout en prenant référence au Benvenuto Cellini de Berlioz qui a précédé et dont lui aussi, la carrière à l’Opéra sera brève.

Ascanio 1890

L’opéra romantique historique version Saint-Saëns

Pourtant, la partition recèle une tentative raffinée de cultiver le style français, en particulier dans les divertissements donnés par François Ier à Charles Quint son cousin, pour lesquels citent de réels motifs mélodiques du XVIè et que Saint-Saëns enrichit selon sa propre sensibilité. Pour autant, sous le masque et le decorum d’un grand opéra romantique renaissant, Ascanio est surtout un drame amoureux où Saint-Saëns traite toutes les nuances du sentiments amoureux et du désir, jusqu’au sacrifice ultime… grâce en particulier à la diversité des relations amoureuses qui se trament pendant l’action : désir de la duchesse d’Etampes pour le jeune et bel apprenti de Cellini, Ascanio. Amour d’Ascanio pour Colombe d’Estourville. Désir de Cellini pour la même Colombe, alors qu’il est en relation avec sa maîtresse et modèle en titre, la si désirable (et si jalouse) Scozzone…

Pourtant, la partition recèle une tentative raffinée de cultiver le style français, en particulier dans les divertissements donnés par François Ier à Charles Quint son cousin, pour lesquels citent de réels motifs mélodiques du XVIè et que Saint-Saëns enrichit selon sa propre sensibilité. Pour autant, sous le masque et le decorum d’un grand opéra romantique renaissant, Ascanio est surtout un drame amoureux où Saint-Saëns traite toutes les nuances du sentiments amoureux et du désir, jusqu’au sacrifice ultime… grâce en particulier à la diversité des relations amoureuses qui se trament pendant l’action : désir de la duchesse d’Etampes pour le jeune et bel apprenti de Cellini, Ascanio. Amour d’Ascanio pour Colombe d’Estourville. Désir de Cellini pour la même Colombe, alors qu’il est en relation avec sa maîtresse et modèle en titre, la si désirable (et si jalouse) Scozzone…

Jamais Saint-Saëns n’a semblé mieux inspiré par la lyre amoureuse que dans Ascanio. Dont il fait une sorte d’écho aux vertiges érotiques de … Samson et Dalila. En réponse à tant d’élans amoureux, le stratagème de la Duchesse (maîtresse de François Ier) se révèle aussi barbare qu’abject, suscitant la mort de Scozzone victime sacrificielle à la hauteur d’une Gilda (Rigoletto de Verdi).

chef d’oeuvre intimiste et postwagnérien

Composé à Alger, et créé en 1890 à l’opéra de Paris, Ascanio est le 7ème ouvrage lyrique du compositeur et une nouvelle lecture personnelle de l’histoire de France, une sorte de clin d’oeil aux Huguenots de son prédécesseur Meyerbeer (1836) mais a contrario du torrent de terreur qui marque l’ouvrage de Meyerbeer, Saint-Saens prend prétexte d’un épisode antérieur, pour aborder en nuances subtiles, toutes les teintes mordorées d’Eros, sous le règne de François Ier soit l’année 1534 quand Meyerbeer et son pessimisme viscéral choisissent l’année du massacre de la saint Barthélemy soit 1572 (avec tableaux collectifs fracassants qui atteignent considérablement l’idylle fragile, ténue née entre le Huguenot Raoul et la catholique Valentine).

Par son sujet et la présence du sculpteur Cellini, Saint-Saëns se réfère aussi directement à l’opéra Benvenuto Cellini de Berlioz premier opéra romantique historique, plus proche d’un théâtre intimiste avec grandes pages purement symphoniques (et dialogues parlés qui ralentissent l’action) que véritable Grand Opéra à la française.

Pour incarner cette poétique amoureuse surtout féminine Saint-Saëns imagine un somptueux trio de chanteuse, chacune étant finement caractérisée déjà sur le plan des timbres et tessitures. Colombe est un soprano léger; Scozzone, la maîtresse jalouse de Cellini, un ample et charnel contralto, la soeur de Dalila ; quand la figure hautaine et cruelle de le duchesse d’Étampes, est confiée à une mezzo dramatique.

Pilote exemplaire de cette résurrection, Guillaume Tourniaire rétablit cette échelle des tessiture comme il restitue la version originelle de l’opéra tel qu’il a été conçu par Saint-Saëns, c’est à dire en 7 tableaux. L’invention et cette volonté de coller à l’histoire, en respectant le style de la Renaissance se lit clairement à l’acte III ou Saint-Saëns prolonge l’entente entre François Ier et l’empereur par un ballet qui cite les airs et rythmes des musiques du XVI ème qu’il a pu compiler et réadapter à partir de ses recherches à la bibliothèque nationale. Le pastiche néo renaissance voisine avec Massenet quand ce dernier parodiait le style Grand Siècle dans l’acte de l’opéra de sa Manon. Saint-Saëns excelle dans ce ballet en une orchestration suave et raffinée qui représente entre autres Apollon Phoebus à la lyre, célébrant la encore le désir et son accomplissement amoureux, aux côtés d’Amour et de Psyché. Saint-Saëns est un contemplatif sensuel et il le montre idéalement dans ce passage hautement caractérisé en 12 épisodes (peut être moins dans les intermèdes extrêmes « entrée » et « apothéose » (final), au style ronflant et plutôt pompier, époque oblige.

Enfin dans le dernier tableau, le compositeur se montre fin dramaturge capable de gérer l’action lyrique en un précipité tragique à l’issue… sanglante et sacrificielle. Dans la châsse relique monumentale ciselée par l’orfèvre Cellini git le corps asphyxié de sa maîtresse trop jalouse mais qui contre le plan de d’Etampes, sauve in extremis la jeune innocente Colombe.

Le frémissement émotionnel est exprimé chacun selon son tempérament par les interprètes: la sincérité de l’amoureuse Scozzone, étonnante figure et très convaincante car idéalement intelligible aux couleurs fauves (la jeune voix d’Eve-Maud Hubeaux) ; l’orgueil blessé et haineux, d’une Duchesse outragée, maladivement jalouse et vaniteuse (charnelle et sinueuse Karina Gauvin); autour des félines endiablées, radicales, les hommes sont presque trop lisses et fragiles (dans la conception pas dans le chant) mais le caractère qu’insufflent les chanteurs, savent épaissir et approfondir chacun leur personnage d’autant que tous savent articuler un français impeccable qui renforce le relief et l’acuité des situations : Bernard Richter fais un tendre Ascanio sans affectation et Jean François Lapointe rehausse l’humanité du généreux et passionnée Cellini, lion mais surtout cœur compatissant qui doit s’incliner devant l’amour partagé de son aide et principal assistant, Ascanio. Le baryton canadien québécois Jean-François Lapointe, comme sa consoeur Gauvin confirme l’excellence et la permanence d’une somptueuse école du chant francophone outre Atlantique.

À Guillaume Tourniaire revient le mérite immense d’avoir réaliser la production de la version originale complète d’un opéra majeur d’un SAint-Saëns à la fois sensuel et amoureux dont le génie sait acclimater le wagnérisme de son temps en une langue au verbe intimiste, à la sensualité à peine rentrée, qui rappellent à bien des égards le dramatisme de Massenet. Interprétation impeccable. Révélation majeure. CLIC de CLASSIQUENEWS de l’Automne 2018.

________________________________________________________________________________________________

Redécouverte majeure grâce au disque. Parution annoncée le 12 octobre 2018. Guillaume Tourniaire, direction. Enregistrement réalisé à Genève en nov 2017, restitution du manuscrit original et complet (7 tableaux) de 1888.

Distribution

Jean-François Lapointe – Bernard Richter – Ève-Maud Hubeaux – Jean Teitgen – Karina Gauvin – Clémence Tilquin – Joé Bertili – Mohammed Haidar – Bastien Combre – Maxence Billiemaz– Raphaël Hardmeyer – Olivia Doutney

Choeur de la Haute école

de musique de Genève

Choeur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Haute école de musique de Genève

+ d’infos sur le site du label B records

________________________________________________________________________________________________