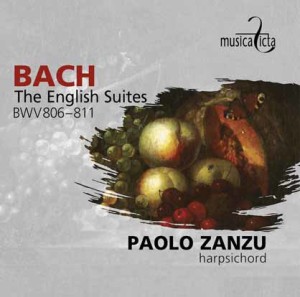

CD événement, critique. JS BACH : Suites anglaises (BWV 806 à 811). PAOLO ZANZU, clavecin (1 cd Musica ficta) – Voici un réjouissant programme porté de mains de maître par le claveciniste Paolo Zanzu, tempérament désormais incontournable de la scène baroque actuelle. Ex assistant de Bill Christie et de Gardiner, ayant fondé son propre ensemble depuis 2017, Le Stagioni (Les Saisons), le chef et claveciniste confirme un rare talent pour la caractérisation lumineuse, surtout claire et ciselée. Une attention active et nuancée qui assure la réussite de ce nouvel album dédié aux Suites « anglaises » de JS Bach.

CD événement, critique. JS BACH : Suites anglaises (BWV 806 à 811). PAOLO ZANZU, clavecin (1 cd Musica ficta) – Voici un réjouissant programme porté de mains de maître par le claveciniste Paolo Zanzu, tempérament désormais incontournable de la scène baroque actuelle. Ex assistant de Bill Christie et de Gardiner, ayant fondé son propre ensemble depuis 2017, Le Stagioni (Les Saisons), le chef et claveciniste confirme un rare talent pour la caractérisation lumineuse, surtout claire et ciselée. Une attention active et nuancée qui assure la réussite de ce nouvel album dédié aux Suites « anglaises » de JS Bach.

Paolo Zanzu aborde l’écriture éclectique d’un Bach très habile à échafauder mille architectures sur le clavier ; il en ressort l’intelligence et l’imagination de Bach alors au travail à Köthen vers 1720, destinant probablement les pièces à un possible patron anglais (d’où leur titre) : l’interprète montre combien Bach est inspiré par les suites du français Dieupart, auxquelles il joint une ouverture italienne en guise de « prélude »… D’ailleurs, le jeu du claviériste indique l’ampleur de chaque Prélude, véritable mouvement de concerto, évoquant même le dialogue soliste / orchestre, avec une durée croissante, de la Suite n°1 à la dernière (n°6). Celle ci d’une ambition remarquable, agit même comme un mouvement autonome, d’une maturité méditative extrême qui fait penser à la fantaisie en ré mineur de Mozart (K397).

Distinguons d’emblée la Suite 1 BWV 806, pour restituer chaque cycle formant une « Suite » : le Prélude (1) est atemporel hors temps hors enjeu dramatique, d’un équilibre souverain (il est appelé dans les Suites n°5, – abstraite ; surtout n°6 – dépassant les 7 mn -, à un développement en effet remarquable). Puis l’Allemande (2) toujours de la n°1 est jouée déterminée, droite, d’un allant irrépressible ; la profondeur un rien mélancolique allant en s’accentuant à mesure que l’on progresse à travers les 6 Suites.

La Courante (3) d’une nostalgie dansante, affirme un caractère plus intérieur qui est davantage développé dans la suite logique « Courante II et 2 doubles » où l’interprète fait chanter l’instrument avec une éloquence rhétorique jamais sèche, d’un rebond galbé idéal.

Claveciniste, fondateur de l’ensemble Le Stagioni

Paolo Zanzu célèbre la liberté et l’invention

des Suites anglaises de JS BACH

La Sarabande (4) est d’un caractère plus noble, large et majestueux où le jeu trouve des respirations et des notes détachées / pointées comme suspendues. L’agilité bienheureuse des deux Bourrées I et II (5) affirme par contraste une rusticité radieuse qui met en avant les qualités d’articulation du clavecin, étonnant de précision et d’intensité expressive. La sobriété rayonnante dont fait preuve Paolo Zanzu captive d’autant que le contrepoint qu’exige cette bourrée en 3 volets est un exercice de haute virtuosité digitale. Ce qu’exalte encore davantage comme un point d’accomplissement majeur, le final en forme de Gigue (6), d’une palpitante activité.

La Sarabande (4) est d’un caractère plus noble, large et majestueux où le jeu trouve des respirations et des notes détachées / pointées comme suspendues. L’agilité bienheureuse des deux Bourrées I et II (5) affirme par contraste une rusticité radieuse qui met en avant les qualités d’articulation du clavecin, étonnant de précision et d’intensité expressive. La sobriété rayonnante dont fait preuve Paolo Zanzu captive d’autant que le contrepoint qu’exige cette bourrée en 3 volets est un exercice de haute virtuosité digitale. Ce qu’exalte encore davantage comme un point d’accomplissement majeur, le final en forme de Gigue (6), d’une palpitante activité.

Délectable, le jeu entre les danses, lesquelles sont abordées différemment selon les Suites, chacune ayant son terrain d’expression privilégié : Bourrées (3 volets pour les Suites 1 et 2 / Gavottes de même pour la 3 ou la 6 ; Passepieds de la n°5) ; le claveciniste expose, articule, superpose pour un final des plus « explosifs », soit une gigue qui est énergie et électrisation pure, revendication et proclamation du compositeur pour la suprématie expressive et poétique de son art (voir la Gigue finale conçue comme une apothéose de la Suite n°2). Tandis que la dernière Gigue (n°6) semble traversée par un souffle et une urgence inexorable, parcourus eux-mêmes d’éclairs et de déflagrations chtoniens, une sorte de tremblement de terre purement musical dont l’excellent Paolo Zanzu rétablit la puissance et l’assise rythmique comme le chant et l’ivresse infinis.

Les mouvements plus introspectifs (Allemande puis Sarabande) permettent de superbes méditations, distinctes de la course revendiquée dans les passages plus vifs (Bourrées, Gavottes, Passepieds…). Ainsi l’éloquence sobre et murmurée, presque grave de l’Allemande de la n°3 qui dit un adieu, tout en finesse et pudeur.

Par contraste, le dessin très ciselé des Gavottes en triptyque de la même n°3 affirme une superbe précision dans le contrepoint qu’enrichit la sonorité tout en rondeur du clavecin choisi : clavecin allemand par Anthony Sidey et Frédéric Bal à Paris (1995), d’après un clavier historique de l’école de Gottfried Silbermann, ca. 1735.

On y saisit ainsi l’urgence d’une danse aux profonds enjeux, presque grave elle aussi, aux résonances secrètes (La Musette) ; dont le flux continu expose tous les tenants et aboutissants d’une situation irrépressible et les résout aussi, dans le même temps, en un jeu étonnamment clair et précis (superbe architecture de la Gigue finale de la 3). Le jeu des distanciation ou des temps en écho, comme deux plans distincts (rapproché / lointain), se lit admirablement dans le déroulement des énergiques Passepieds de la n°5.

La clarté rhétorique du jeu de Paolo Zanzu renforce le sentiment de profonde cohérence organique à travers chaque Suite, et d’une Suite à l’autre, et dans la totalité des 6 Suites ; c’est un cheminement tonal global qui suit « l’hexacorde descendant (la majeur, la mineur, sol mineur, fa majeur, mi mineur, ré mineur), retraçant la mélodie du choral Jesu meine Freude » … schéma « secret » élucidé dans la passionnante notice écrite par le claveciniste. Le point d’orgue est réalisé aussi à travers l’évolution des Gigues qui concluent chacune chaque Suite : la dernière, n°6, atteint un très haut degré de virtuosité débridée, « véritable «Trille du diable» clavecinistique » comme le précise très justement Paolo Zanzu.

La clarté rhétorique du jeu de Paolo Zanzu renforce le sentiment de profonde cohérence organique à travers chaque Suite, et d’une Suite à l’autre, et dans la totalité des 6 Suites ; c’est un cheminement tonal global qui suit « l’hexacorde descendant (la majeur, la mineur, sol mineur, fa majeur, mi mineur, ré mineur), retraçant la mélodie du choral Jesu meine Freude » … schéma « secret » élucidé dans la passionnante notice écrite par le claveciniste. Le point d’orgue est réalisé aussi à travers l’évolution des Gigues qui concluent chacune chaque Suite : la dernière, n°6, atteint un très haut degré de virtuosité débridée, « véritable «Trille du diable» clavecinistique » comme le précise très justement Paolo Zanzu.

Voilà longtemps que le clavier de Bach n’avait pas sonné si chantant, à la fois virtuose, impérieux, débordant d’énergie et d’imagination ; de clarté et de précision. Magistrale compréhension d’un Bach polymorphe qui ose, se régénère, expérimente. CLIC de CLASSIQUENEWS d’avril et mai 2020.

________________________________________________________________________________________________

CD, événement. JS BACH : Suites anglaises n°1 à 6 BWV 806-811 / Paolo ZANZU, clavecin – Enregistrement réalisé en 2017 et 2018 – 2 cd Musica Ficta – 2h10mn. CLIC de CLASSIQUENEWS printemps 2020.

________________________________________________________________________________________________

Entretien avec Paolo Zanzu

ENTRETIEN avec Paolo ZANZU à propos des Suites Anglaises de JS BACH. Pour son nouvel album édité par Musica Ficta, Paolo Zanzu interroge la liberté inventive, l’ambition des 6 Suites Anglaises de JS Bach. La sobriété rayonnante dont fait preuve Paolo Zanzu, son souci de l’équilibre et de la clarté fait toute la valeur d’une lecture solaire qui captive par sa grande finesse d’articulation. Entretien exclusif avec le jeune claveciniste, fondateur de son propre ensemble Le Stagioni (depuis 2017).

ENTRETIEN avec Paolo ZANZU à propos des Suites Anglaises de JS BACH. Pour son nouvel album édité par Musica Ficta, Paolo Zanzu interroge la liberté inventive, l’ambition des 6 Suites Anglaises de JS Bach. La sobriété rayonnante dont fait preuve Paolo Zanzu, son souci de l’équilibre et de la clarté fait toute la valeur d’une lecture solaire qui captive par sa grande finesse d’articulation. Entretien exclusif avec le jeune claveciniste, fondateur de son propre ensemble Le Stagioni (depuis 2017).

________________________________________________________________________________________________

Pour quelle raison avoir choisi d’enregistrer les Suites Anglaises de JS BACH ?

Les Suites anglaises étaient en partie déjà dans mon répertoire depuis l’adolescence, ce sont des morceaux dont je suis familier depuis longtemps. C’est aussi mon préféré des trois grands recueils de suites que Bach a écrits. En outre, la virtuosité, très présente dans ces pièces, est un défi que j’aime relever.

Dans la réalisation, quels sont les points à soigner en particulier : la vocalité, la clarté du contrepoint, leur caractère expérimental… ?

Plusieurs aspects des Suites anglaises demandent une attention particulière, en premier lieu leurs dimensions. Ces suites sont plus longues et plus articulées que les Suites françaises et les Partitas. Chacune est introduite par un prélude très développé et souvent très long (le dernier approchant des huit minutes), construit comme un premier mouvement de concerto, dans une alternance de solos et de tutti orchestraux.

Ensuite, chaque morceau de la suite a son caractère propre, mais on peut identifier des caractéristiques communes. Les allemandes, par exemple, sont très écrites, avec un flot ininterrompu de doubles croches, ce qui représente un réel défi pour l’interprète qui doit en véhiculer toute l’expressivité et la grâce, sans jamais devenir bavard. Une spontanéité qui semble naturelle, mais qui cache, comme sous un épais feuillage, un contrepoint complexe est aussi un élément constitutif de ces pièces, dans la tendresse d’une gavotte comme dans la virtuosité d’une gigue. Il faut donc préserver ce naturel, dans la complexité de sa texture contrapuntique.

Comment avez-vous choisi l’instrument et quelles sont ses qualités qui ont piloté votre choix final ?

J’ai choisi pour cet enregistrement le même instrument que pour mon disque consacré aux Suites de Haendel : une copie d’un clavecin allemand non signé, probablement de l’école de Gottfried Silbermann, des années 1730, faite par Anthony Sidey et Frédéric Bal. L’original comme la copie sont des trésors. La beauté du son, le jeu cristallin, qui permet d’entendre distinctement chaque voix même au milieu d’un riche contrepoint, la puissance, les basses à la longue résonance, les aigus qui chantent comme une voix humaine font de ce clavecin un des plus beaux instruments que je connaisse. Et, bien entendu, la provenance et la période de construction de son modèle en font aussi un instrument idéal pour ce recueil.

Savons-nous précisément dans quel cadre JS BACH les a composées puis jouées ? Ces éléments historiques vous ont-ils influencé dans la réalisation de l’enregistrement ?

On sait relativement peu de choses sur les Suites anglaises, car nous n’avons pas l’autographe de Bach et qu’il n’existe aucune édition d’époque. Il nous reste plusieurs manuscrits différents, dont les plus importants de la main de Johann Christian Bach et de Heinrich Nikolaus Gerber. Premier des trois grands recueils de suites à avoir été écrit, les Suites anglaises datent probablement des années 1720, période à laquelle Bach consacrait son génie à la composition de musique profane, à la cour de Köthen. On sait également que l’adjectif anglaises, qui n’est probablement pas le fait du compositeur, n’a du moins aucun rapport direct avec le style ou l’esthétique de ces pièces, plutôt d’inspiration italienne, française et allemande. Pour autant, je trouve toujours utile et important de connaître le contexte historique, artistique et musical d’une pièce, même si parfois cela ne nous renseigne aucunement sur la façon de la jouer.

Comment rétablir la continuité et l’unité organique de chaque suite « malgré » la succession des danses si diversifiées qui succèdent au Prélude initial ?

La suite est à l’époque baroque ce que la sonate est aux époques classique et romantique, c’est-à-dire une forme consacrée où s’exprime le génie du compositeur, illustrant l’horizon psychologique d’une génération. Ce n’est pas la seule, bien entendu, mais c’est une des principales, avec le concerto. Il va donc de soi que dans une suite, en Allemagne au XVIIIe siècle, à une allemande succède une courante, à laquelle succède une sarabande, et ainsi de suite. Ces morceaux sont intimement liés thématiquement et psychologiquement. À l’interprète revient seulement de saisir leur logique interne pour permettre à l’auditeur de mieux la percevoir.

Propos recueillis en avril 2020

________________________________________________________________________________________________

Visitez le site de Paolo Zanzu / Le Stagioni : https://www.paolozanzu.com/fr/le-stagioni