CD, compte rendu critique. La Storia d’Orfeo : Monteverdi, Rossi, Sartorio. Jaroussky, Barath (1 cd ERATO). LA LIGNE PLUS QUE LE VERBE : chacun jugera selon ce qu’il pense de cet adage qui vaut ici loi. Les admirateurs, inconditionnels de sa voix chantournée, gracile et parfois acide, trop nasalisée (en particulier suraffectée dans la fameuse prière d’Orfeo) applaudiront ici leur champion Jaroussky ; les autres plus exigeants, et historiquement informés, regretteront chez Philippe Jaroussky cette ligne suave et lisse, toujours caractérisée de la même façon, quelque soit l’enjeu dramatique : ses minauderies ou ses miaulements n’écartent guère le hors sujet. Il ne suffit pas de concevoir un programme inédit, qui se veut compilation voire pasticcio poétiquement cohérent, il ne suffit pas de la même façon, « oser » chanter le rôle des rôles, celui d’Orfeo, poète chanteur à l’irrésistible séduction, et dans sa propre voix de contre-ténor… pour réussir un programme nouveau.

CD, compte rendu critique. La Storia d’Orfeo : Monteverdi, Rossi, Sartorio. Jaroussky, Barath (1 cd ERATO). LA LIGNE PLUS QUE LE VERBE : chacun jugera selon ce qu’il pense de cet adage qui vaut ici loi. Les admirateurs, inconditionnels de sa voix chantournée, gracile et parfois acide, trop nasalisée (en particulier suraffectée dans la fameuse prière d’Orfeo) applaudiront ici leur champion Jaroussky ; les autres plus exigeants, et historiquement informés, regretteront chez Philippe Jaroussky cette ligne suave et lisse, toujours caractérisée de la même façon, quelque soit l’enjeu dramatique : ses minauderies ou ses miaulements n’écartent guère le hors sujet. Il ne suffit pas de concevoir un programme inédit, qui se veut compilation voire pasticcio poétiquement cohérent, il ne suffit pas de la même façon, « oser » chanter le rôle des rôles, celui d’Orfeo, poète chanteur à l’irrésistible séduction, et dans sa propre voix de contre-ténor… pour réussir un programme nouveau.

De surcroît, sur le plan du style, faire chanter ces choristes en trop grand nombre, ôte toute lisibilité madrigalesque à l’Orfeo de Monteverdi : quelle manque de finesse dans ce coeur outré, pâteux, pataud… autant de contresens accumulés qui valent ici de sérieuses réserves.

Accouplé au soprano de la chanteuse hongroise Emöke Barath, – l’une des voix les plus séduisantes de l’heure avec celle de Francesca Aspromonte – deux étoiles du chant baroque actuel (que CLASSIQUENEWS a déjà distinguées l’une et l’autre), la voix de Philippe Jaroussky expose d’évidentes limites : aigus tuyautés et de plus en plus serrés, en rien timbrés ; un medium continuement préservé, concentrant une zone expressive et vocale de fait très réduite : il s’en dégage un sentiment d’unité expressive qui devient sur la durée lénifiante voire ennuyeuse ; tout est abordé de la même façon, chez les 3 compositeurs du XVIIè italien (Seicento) retenus : Monteverdi, Sacrati, Rossi. Plus habitée, diseuse en quelque sorte, sans vraiment demeurer DANS le texte, Emöke sait nuancer et colorer à loisirs, offrant à ce que Monteverdi lui refusait : une chair ardente pour son Eurydice plus développée, chez Rossi (« Mio ben, teco il tormento »), rééquilibrant la palette psychologique. Son bel canto, recitar cantando, se languit, palpite indiscutablement, même si nous eussions aimé davantage de texte. Que sont devenus les préceptes des premiers baroqueux, pour lesquels le relief textuel, l’intensité linguistique primaient avant tout ? Les deux chanteurs, – esthétique essentiellement vocale, soignent leurs lignes, sacrifiant le plus souvent la chair des syllabes, l’appui des consonnes, voilant, lissant, atténuant l’énergie poétique des voyelles. Pas sûr qu’un italophone comprenne chacune de leur séquence solo ou en duo (des plus enivrés, spasmes et convulsions à l’envi : (trop fugace « Che dolcezza è la certezza » du même Rossi).

Chant contourné, style affecté et maniéré, Philippe Jaroussky échoue à exprimer la lyre sobre, puissante, linguistique des italiens du XVIIè

N’est pas Orfeo qui veut…

Ainsi Sartorio, Rossi, Monteverdi sont-ils enchaînés sans plus de nuances ni finesse, toujours projetés de la même façon. L’épaisseur du choeur finit pas atténuer l’enthousiasme.

Au coeur du programme, il y a la fameuse prière incantatoire d’Orphée aux enfers, – âme en souffrance désireuse de reconquérir et ressusciter sa bien aimée Eurydice… « Possente spirto », sommet de l’écriture montéverdienne (et pourtant au début de sa carrière à l’opéra), chant qui doit convaincre par son réalisme expressif ; or Jaroussky de sa voix aigre et surornementée, aux convulsions systématiques en fait un surenchère d’effets et d’affects maniérés ; artifice d’une voix androgyne qui adapte l’écriture selon ses possibilités. Question d’esthétique à laquelle nous restons étrangers : voix abstraites et livide, sans aucune sensualité ni mordant textuel (limites techniques et expressives, comme absence de sobriété également présentes dans l’air équivalent chez Sartorio : « Chiuso, ahimè, di Cocito. Rendetemi Euridice… » . Le dernier grand air extrait de Rossi, « Lasciate Averno » souligne de sérieux manques dans les aigus (tendus, tirés, nasalisés, presque laids). Le dernier mot « morire » reste raide, d’une acidité sophistiquée, qui n’a rien à voir avec cette volonté de clarté et d’intelligibilité voulue dès Peri et Caccini au début de l’opéra italien, au commencement de l’odyssée lyrique…

Au coeur du programme, il y a la fameuse prière incantatoire d’Orphée aux enfers, – âme en souffrance désireuse de reconquérir et ressusciter sa bien aimée Eurydice… « Possente spirto », sommet de l’écriture montéverdienne (et pourtant au début de sa carrière à l’opéra), chant qui doit convaincre par son réalisme expressif ; or Jaroussky de sa voix aigre et surornementée, aux convulsions systématiques en fait un surenchère d’effets et d’affects maniérés ; artifice d’une voix androgyne qui adapte l’écriture selon ses possibilités. Question d’esthétique à laquelle nous restons étrangers : voix abstraites et livide, sans aucune sensualité ni mordant textuel (limites techniques et expressives, comme absence de sobriété également présentes dans l’air équivalent chez Sartorio : « Chiuso, ahimè, di Cocito. Rendetemi Euridice… » . Le dernier grand air extrait de Rossi, « Lasciate Averno » souligne de sérieux manques dans les aigus (tendus, tirés, nasalisés, presque laids). Le dernier mot « morire » reste raide, d’une acidité sophistiquée, qui n’a rien à voir avec cette volonté de clarté et d’intelligibilité voulue dès Peri et Caccini au début de l’opéra italien, au commencement de l’odyssée lyrique…

Voilà qui démontre et confirme combien les emplois de barytons ou ténors barytonants pour l’Orfeo monteverdien, restent définitivement plus convaincants. L’option a le mérite de l’audace. Elle s’avère très discutable. Pourtant intéressante.

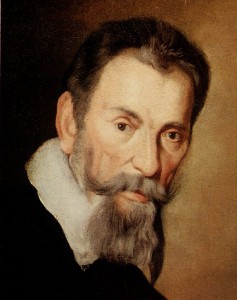

En puisant dans les trois ouvrages lyriques sur le thème orphique : Orfeo de Monteverdi (1607), Orfeo de Luigi Rossi (Paris, 1647), Orfeo de Antonio Sartorio (Venise, 1672), le programme rend compte de la permanence du mythe dans l’histoire lyrique, véritable pilier pour l’imaginaire des compositeurs, révélateur des manières les plus puissantes et les plus bouleversantes, au registre des passions humaines mises en musique. Pas certain que pour en défendre les mille subtilités, Philippe Jaroussky s’en révèle le meilleur ambassadeur. A qui pensons-nous ? Ecoutez Marc Mauillon justement, – maître orfèvre de ce recitar cantando d’une absolu précision linguistique, en sobriété et nuances… (LIRE notre critique complète du cd Li due Orfi par Marc Mauillon dont la maîtrise naturelle en fait un vrai diseur baroque a contrario des chantournements affectés et artificieux de Philippe Jaroussky). Après ses incursions douteuses dans la mélodie française romantiques, le contre-ténor semble se fourvoyer à reprendre aujourd’hui ce qu’il réussissait mieux hier : le bel canto du Seicento. Entretemps, la voix s’est réduite et la technique appauvrit. Dommage. Nonobstant nos critiques, l’album met en lumière en cette année Monteverdi (450è anniversaire en 2017) la foisonnante littérature musicale et opératique sur le sujet d’Orphée, comme l’étonnante modernité du chant montéverdien située au début du siècle (1607) : éloquence d’une écriture efficace, resserrée, proche du texte, quand Rossi puis Sartorio semblent en comparaison plus convenues, ornementées, aimables… Curieux ralentis et tempi retenus également : Diego Fasolis et I Barocchisti nous avaient habitués à plus de nerfs comme de chair articulée.

_________________

CD, compte rendu critique. La Storia d’Orfeo : Monteverdi, Rossi, Sartorio. Jaroussky, Barath (1 cd ERATO). Et pour mieux connaître tous les enjeux que suppose et produit le mythe d’Orphée, consulter le dvd Les grand mythes édité par Arte Editions : un must absolu.

http://www.classiquenews.com/dvd-compte-rendu-critique-coffret-les-grands-mythes-4-dvd-arte-editions/

________________________

APPROFONDIR

LIRE notre dossier spécial MONTEVERDI 2017 : les 450 ans

http://www.classiquenews.com/dossier-claudio-monteverdi-2017-les-450-ans/