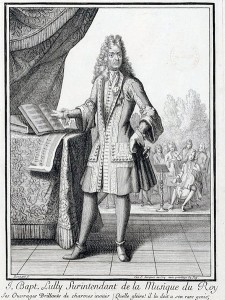

Beaune. Lully : Armide. Le 3 juillet 2015, 21h. La Cour des Hospices célèbre en 2015 le génie lyrique de Lully, dramaturgené pour exprimer les vertiges de la passion amoureuse ; on pense à Cybèle, furie déchaînée dans Atys, qui rend fou le pauvre berger au point qu’il tue sa propre aimée, Sangaride puis revenant à la raison, mesure l’horreur de son geste insensé. Terrifiante vengeance de la part de la déité… Dans Armide, Lully et son librettiste, le poète Philippe Quinault … atteignent aussi un sommet du terrifiant ; le dernier opéra du Florentin créé le 15 février 1685, fut admiré de Rameau qui se gardera bien d’aborder après lui, la geste héroïque, guerrière et maléfique des amours de Renaud et Armide. Inspiré du Tasse (La Jérusalem délivrée), le livret de Quinault traite de la folie qui guette les choeurs épris. Le drame doit à sa concentration psychologique, – laquelle contraste tant avec les ballets que les divertissements qui en ponctuent régulièrement le déroulement, sa force tragique ; une manière lyrique qui égale sinon surpasse les tragédies parlées et déclamées de Corneille et surtout Racine. Pour Gluck, et avant lui Rameau, le célèbre monologue déclamé d’Armide clôturant l’acte II (« Enfin il est en ma puissance ») reste un modèle de noblesse naturelle, de chant souple et racé, idéalement « Lullyste » et tragique. La nostalgie, la tendresse, l’abandon des âmes sur l’autel de l’effusion la plus pure comme la plus intense sont aussi les offrandes admirables de Lully à la musique versaillaise du XVIIème. Un accomplissement servi à Beaune par Les Talens Lyriques et Christophe Rousset qui y ont déjà présenté, en un cycle « opéras de Lully » : Persée, Bellérophon, Phaëton… Du XVIIème, l’Armide de Lully garde sa violence sauvage et passionnelle : l’enchanteresse malgré ses magies qui captivent et capturent un temps le beau Renaud, ne parvient pas à retenir le chevalier chrétien : il y a la voix du cœur, inaccessible et mystérieuse et celle du pouvoir… La Sarrazine doit le laisser partir au V, non sans libérer une violence barbare qui détruit son palais, se vouant désormais aux démons de la haine vengeresse.

Beaune. Lully : Armide. Le 3 juillet 2015, 21h. La Cour des Hospices célèbre en 2015 le génie lyrique de Lully, dramaturgené pour exprimer les vertiges de la passion amoureuse ; on pense à Cybèle, furie déchaînée dans Atys, qui rend fou le pauvre berger au point qu’il tue sa propre aimée, Sangaride puis revenant à la raison, mesure l’horreur de son geste insensé. Terrifiante vengeance de la part de la déité… Dans Armide, Lully et son librettiste, le poète Philippe Quinault … atteignent aussi un sommet du terrifiant ; le dernier opéra du Florentin créé le 15 février 1685, fut admiré de Rameau qui se gardera bien d’aborder après lui, la geste héroïque, guerrière et maléfique des amours de Renaud et Armide. Inspiré du Tasse (La Jérusalem délivrée), le livret de Quinault traite de la folie qui guette les choeurs épris. Le drame doit à sa concentration psychologique, – laquelle contraste tant avec les ballets que les divertissements qui en ponctuent régulièrement le déroulement, sa force tragique ; une manière lyrique qui égale sinon surpasse les tragédies parlées et déclamées de Corneille et surtout Racine. Pour Gluck, et avant lui Rameau, le célèbre monologue déclamé d’Armide clôturant l’acte II (« Enfin il est en ma puissance ») reste un modèle de noblesse naturelle, de chant souple et racé, idéalement « Lullyste » et tragique. La nostalgie, la tendresse, l’abandon des âmes sur l’autel de l’effusion la plus pure comme la plus intense sont aussi les offrandes admirables de Lully à la musique versaillaise du XVIIème. Un accomplissement servi à Beaune par Les Talens Lyriques et Christophe Rousset qui y ont déjà présenté, en un cycle « opéras de Lully » : Persée, Bellérophon, Phaëton… Du XVIIème, l’Armide de Lully garde sa violence sauvage et passionnelle : l’enchanteresse malgré ses magies qui captivent et capturent un temps le beau Renaud, ne parvient pas à retenir le chevalier chrétien : il y a la voix du cœur, inaccessible et mystérieuse et celle du pouvoir… La Sarrazine doit le laisser partir au V, non sans libérer une violence barbare qui détruit son palais, se vouant désormais aux démons de la haine vengeresse.

Avatar, de Lully à Sacchini… Il en va tout autrement dans les reprises postérieures du mythe, en particulier, l’Armide ou plutôt le Renaud de Sacchini de 1783 (qui fait suite à Gluck) : le Napolitain Sacchini, invité par Marie-Antoinette à Paris, souligne plutôt la tendresse amoureuse de la femme sous le masque de la guerrière magicienne. Il est vrai que le goût au temps de Louis XVI avait évolué : plus de tragédie en 5 actes mais en 3, et une fin heureuse qui unit les deux guerriers Renaud et Armide, après avoir surtout souligné les faiblesses, doutes et tendresse d’une Armide plus amoureuse désormais que vengeresse.

A lire aussi