LIVRE événement, compte rendu critique. Architectures de Théâtre à Versailles, lieux présent et disparus (éditions Honoré Clair). Quels étaient les lieux de spectacle à Versailles, avant et pendant (les fameuses maisons de bois installées dans la Cour d’honneur) la construction de l’Opéra royal ? Car depuis le XVIIè, la Cour de France à Versailles cultive comme pour mieux se contempler (et se perdre elle-même), une véritable théâtromanie… Saluons la publication de ce livre au sujet original et d’un apport majeur pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre comment, à défaut de disposer d’un opéra en dur, – ce qui ne sera réalisé que sous Louis XVI-, la Cour de Versailles sous Louis XIV et Louis XV pouvaient dans l’enceinte du château disposer d’un théâtre de cour pour l’opéra, les fêtes, la danse… 3 chapitres éclairent ainsi la question : La Comédie ordinaire (1), c’est à dire les deux théâtres de bois, « comédie de la cour des Princes », « comédie de l’aile neuve ». Le théâtre de société (2) : le « théâtre des cabinets », puis le « théâtre de la Reine » à Trianon. Enfin, les lieux à transformations (3), c’est à dire la salle du Manège de la Grande Ecurie, la triple configuration de l’Opéra royal, et pour terminer, les maisons de bois pour les bals de la Reine…

LIVRE événement, compte rendu critique. Architectures de Théâtre à Versailles, lieux présent et disparus (éditions Honoré Clair). Quels étaient les lieux de spectacle à Versailles, avant et pendant (les fameuses maisons de bois installées dans la Cour d’honneur) la construction de l’Opéra royal ? Car depuis le XVIIè, la Cour de France à Versailles cultive comme pour mieux se contempler (et se perdre elle-même), une véritable théâtromanie… Saluons la publication de ce livre au sujet original et d’un apport majeur pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre comment, à défaut de disposer d’un opéra en dur, – ce qui ne sera réalisé que sous Louis XVI-, la Cour de Versailles sous Louis XIV et Louis XV pouvaient dans l’enceinte du château disposer d’un théâtre de cour pour l’opéra, les fêtes, la danse… 3 chapitres éclairent ainsi la question : La Comédie ordinaire (1), c’est à dire les deux théâtres de bois, « comédie de la cour des Princes », « comédie de l’aile neuve ». Le théâtre de société (2) : le « théâtre des cabinets », puis le « théâtre de la Reine » à Trianon. Enfin, les lieux à transformations (3), c’est à dire la salle du Manège de la Grande Ecurie, la triple configuration de l’Opéra royal, et pour terminer, les maisons de bois pour les bals de la Reine…

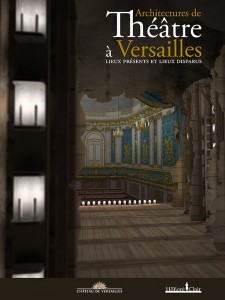

Le lecteur peut ainsi reconstituer grâce aux somptueuses images en 3D et couleurs, pleines pages, la configuration de chaque salle dont la plupart ont disparu. Ne restent que les 2 salles en dur, construites à l’époque de Marie-Antoinette : l’Opéra royal dès 1770 (réalisé d’abord comme lieu du repas de noces pour le mariage du futur Louis XVI et de l’infante d’Autriche), et le Petit Théâtre de la Reine (1779-1780), élément de la profonde transformation du hameau anciennement domaine de la Du Barry (dernière maîtresse de Louis XV), totalement remanié par Marie-Antoinette.

Gravures, coupes, dessins, superbes plans axionométriques rétablissent chaque lieu dans sa « réalité » virtuelle (ou réelle pour les deux sites que nous avons cités).

L’intérêt majeur du livre, le chapitre dédié à la fameuse salle du Manège de la Grande Ecurie (lieu emblématique des fêtes dispendieuses de 1745, où fut créée Platée de Rameau), se concentre surtout sur les deux théâtres, composant la « comédie ordinaire », lieux régulièrement fréquentés par la Cour selon la volonté et les projets artistiques défendus par les souverains. Ainsi, la comédie des Princes, achevé à l’automne 1682, donc contemporaine du Versailles de Louis XIV, était située dans l’Aile du midi, en un espace étroit qui n’autorisait qu’une audience limitée : les proches et les plus favorisés par le Souverain (soit 300 privilégiés appartenant au « premier cercle » des courtisans). Les images en 3D restitue idéalement l’état d’un théâtre propre au premier baroque français : la révélation est majeure.

Puis c’est la « comédie de l’aile neuve », c’est à dire celle opposée à celle du midi, dans l’aile construite « côté ville » : là encore, il s’agit d’occuper l’espace d’un escalier monumental, pour un nouveau lieu de représentation de près de … 554 places, sur trois niveaux de loges, dans un décor de grotesques en blanc, faux drapés bleu et or, propre aux années 1785 / 1786. C’est là que l’opéra du Napolitain éclectique Antonio Sacchini, invité par la Reine, créa sa tragédie lyrique Oedipe à colonne, le 4 janvier 1786. Le théâtre ainsi restitué offre des représentations jusqu’en 1789.

Mais rien n’égale peut-être le raffinement du fameux et fugace « théâtre des Cabinets », financé par Louis XV pour sa marquise favorite, La Pompadour qui aimait jouter, chanter, … organiser fêtes et divertissements pour divertir son royal amant. La petite troupe d’aristocrates acteurs réunis autour de La Pompadour jouent ainsi pour créer le lieu réservé aux plaisir des intimes, « Tartuffe » le 16 janvier 1747 : à partir de la gouache très documentée de Cochin (« représentation d’Acis et Galatée » avec la Pompadour sur scène, 1749, Musée d’Ottawa), le théâtre-écrin est restitué entre autres par une remarquable coupe virtuelle en 3D également, et dans son décor lui aussi blanc, bleu, or. Son histoire met en lumière la prodigieuse capacité des constructeurs de bois, capables d’édifier en quelques jours toute une architecture du spectacle avec scène, structure, loges et balcons, machinerie (souterraine), ceci en un temps record, et démontable, puisque en 1748 et 1749, le dispositif fut installé dans le volume de l’escalier des Ambassadeurs dans son décor Louis XIV (démoli ensuite par Louis XV en 1752) : le théâtre Pompadour fut entre temps démonté puis réédifié à plusieurs reprises puisque l’escalier recevait les grandes célébrations officielles, menant au Grand appartement.

On avait du mal à se représenter dans quelles conditions les spectacles d’opéras, les bals, les divertissements (dont les jeux d’argent) et les grands repas étaient organisés à Versailles, qui manquait tant de place : ce livre magistral avec ses restitutions très convaincantes en 3D répare ce manque. La qualité des commentaires comme la beauté des photographies virtuelles offrent un état quasi photographique sur les lieux de spectacle sous Louis XIV, Louis XV et Marie-Antoinette :c’est aussi une étude première, de référence, pour les amateurs d’arts décoratifs à Versailles au XVIIè et XVIIIè. Le Baroque français fut spectaculaire : la passion du théâtre à Versailles le démontre ici sans réserve.

____________________

LIVRE événement, compte rendu critique. Architectures de Théâtre à Versailles, lieux présent et disparus (éditions Honoré Clair). CLIC de CLASSIQUENEWS de janvier 2017 — 156 pages / dépôt légal et parution : décembre 2016.

LIVRE événement, compte rendu critique. Architectures de Théâtre à Versailles, lieux présent et disparus (éditions Honoré Clair). CLIC de CLASSIQUENEWS de janvier 2017 — 156 pages / dépôt légal et parution : décembre 2016.

____________________

BILAN SUR L’ARCHITECTURE BAROQUE DU SPECACLE… Ainsi nous disposons d’une première somme iconographique de qualité, résumant par l’image virtuelle les lieux de spectacles à versailles par règne et par siècle.

Au XVIIè, Louis XIV disposait donc depuis 1682 – année de l’installation de la Cour in loco, de la comédie de la Cour des Princes, remanié sous la Régence et sous Louis XV. Le cahier photographique révèle l’état des deux décors baroques, Louis XIV (avec tribune royale seule), puis Louis XV.

Au XVIIIè, l’éphémère Théâtre des Cabinets de la marquise de Pompadour (1747-1750), réservé à l’élite entourant le Roi et sa Favorite, fixe le sommet d’un raffinement accordant spectacle et monarchie. L’écrin théâtral conçu pour les représentation de La Pompadour à Versailles s’implante en 2 endroits du château dont dans le volume de l’escalier des Ambassadeurs. Son décor est bien connu : il a été le sujet d’une aquarelle gouache de Cochin : c’est son harmonie bleu, blanc, or qui paraît en couverture du livre. La Pompadour obligée de fermer son théâtre, fixera ensuite sa passion théâtrale dans son château de Bellevue.

Au XVIIIè, l’éphémère Théâtre des Cabinets de la marquise de Pompadour (1747-1750), réservé à l’élite entourant le Roi et sa Favorite, fixe le sommet d’un raffinement accordant spectacle et monarchie. L’écrin théâtral conçu pour les représentation de La Pompadour à Versailles s’implante en 2 endroits du château dont dans le volume de l’escalier des Ambassadeurs. Son décor est bien connu : il a été le sujet d’une aquarelle gouache de Cochin : c’est son harmonie bleu, blanc, or qui paraît en couverture du livre. La Pompadour obligée de fermer son théâtre, fixera ensuite sa passion théâtrale dans son château de Bellevue.

C’est aussi la fabuleuse et trop fragile in fine, salle de bois installée dans le Manège de la Grande Ecurie – imaginée par les frères Slodtz pour 1745, servant de lieu pour danser (bal paré) ou de spectacles (entre autres pour les opéras de Rameau : La princesse de Navarre, Platée, Le temple de la gloire…). Le théâtre est toujours en activité, jusqu’en 1770, y compris après 1751, qui la date d’un incendie au terme duquel on avait prédit sa destruction : or, la nécessité de représenter des opéras à Versailles, avec machineries et ballets, rendait nécessaire un tel dispositif.

Ces deux théâtres – Pompadour et Grande Ecurie, offrant un style blanc, bleu et or, avec ornements rocaille, dans le plus pur agencement Louis XV.

Puis c’est une manière d’apothéose sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, à partir de 1774, ou dans les 15 années qui leur restent, les souverains français déploient à Versailles un sens du faste et une passion pour l’opéra (théâtromanie manifeste) invitant les plus grands compositeurs d’opéras en Europe : après Gluck, porteur d’une réforme au début des années 1770, la Reine invite les nordiques-germaniques Gossec, Jean-Chrétien Bach, Vogel ; les Italiens, Cherubini, Salieri, surtout Piccinni et le champion déclaré Sacchini : cette nouvelle définition de l’esthétique lyrique leur permet par sa puissance et sa splendeur (décors, ballets, machineries, effets scéniques) de renouer avec les grandes heures des Bourbons, sous le règne de Louis XIV, le fondateur de Versailles.

Puis c’est une manière d’apothéose sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, à partir de 1774, ou dans les 15 années qui leur restent, les souverains français déploient à Versailles un sens du faste et une passion pour l’opéra (théâtromanie manifeste) invitant les plus grands compositeurs d’opéras en Europe : après Gluck, porteur d’une réforme au début des années 1770, la Reine invite les nordiques-germaniques Gossec, Jean-Chrétien Bach, Vogel ; les Italiens, Cherubini, Salieri, surtout Piccinni et le champion déclaré Sacchini : cette nouvelle définition de l’esthétique lyrique leur permet par sa puissance et sa splendeur (décors, ballets, machineries, effets scéniques) de renouer avec les grandes heures des Bourbons, sous le règne de Louis XIV, le fondateur de Versailles.

Ainsi Marie-Antoinette peut disposer dans son hameau de Trianon, d’une nouvelle salle intimiste, le Petit Théâtre de la Reine édifié entre 1779-1780 par Mique, aidé par le machiniste Pierre Boulet : la Reine y donne pendant 4 ans, pièces et opéras…

Auparavant, l’Opéra royal a été construit pour servir d’abord de salle de repas pour les Noces de la même Marie-Antoinette, en 1770, alors Infante et dauphine. Les planches du livre en révèle l’ordonannce comme salle de fêtes, dans ce cadre nuptial.

Mais le fonctionnement de ses théâtres intimes heurtait la curiosité des courtisans ordinaires, les plus nombreux ; aussi pour les saison 1785 – 1786, puis 1786 – 1787, la Reine décide de donner une série de bals, fêtes, jeux (billard…), repas solennels et fastueux dans des maisons de bois, ayant l’apparence de tentes richement décorées… la richesse des relevés et planches préparatoires permet de restituer aujourd’hui en 3D et par la couleur ce qui fut le décor de ses festivités éphémères, dans le pur style néoclassique, architecturé et pastoral, propre à Louis XVI et Marie-Antoinette. Passionnant.